新新公園——應對極端氣候的韌性城市綠地實踐

作者: 潘一如/I-Ju, Pan

潘一如/I-Ju, Pan

環藝工程顧問有限公司 設計總監 / 中華民國景觀學會 副理事長

Design Director of Environmental Arts Design / Vice President, Taiwan Institute of Landscape Architects

摘要

新新公園是臺北市第一座位於臺北市的核心區位之大型濕地公園。以濕地生態為特色,地形經過精心調配,新新為一善用自然與匠心而設計的公園。藉由蜿蜒水道及選植多種水生植物過濾水質,公園落實城市雨水滯洪與濕地循環淨化功能。挖溝造丘,營造地景,維持及長養濕地生態,徹底發揮韌性城市的生態景觀功能,以水與綠提供休閒生活的理想場域。

Abstract

We propose that Hsin Hsin be the first large public Wetland Park in Taipei. Featuring wetland ecology and sensitive topography this new public park will be empathetically designed employing brilliance and ingenuity from both Nature and Human resources. With many specially selected water filtering aquatic plants, Hsin Hsin's peaceful meandering waterways and rich wetlands retain, will purify and recycle the rainwater that falls on the city. The gentle landscape itself will be sculpted from past earth works, and used to hold and nurture the proposed ecosystems, whilst providing much needed green space for the city's inhabitants to enjoy.

新新公園

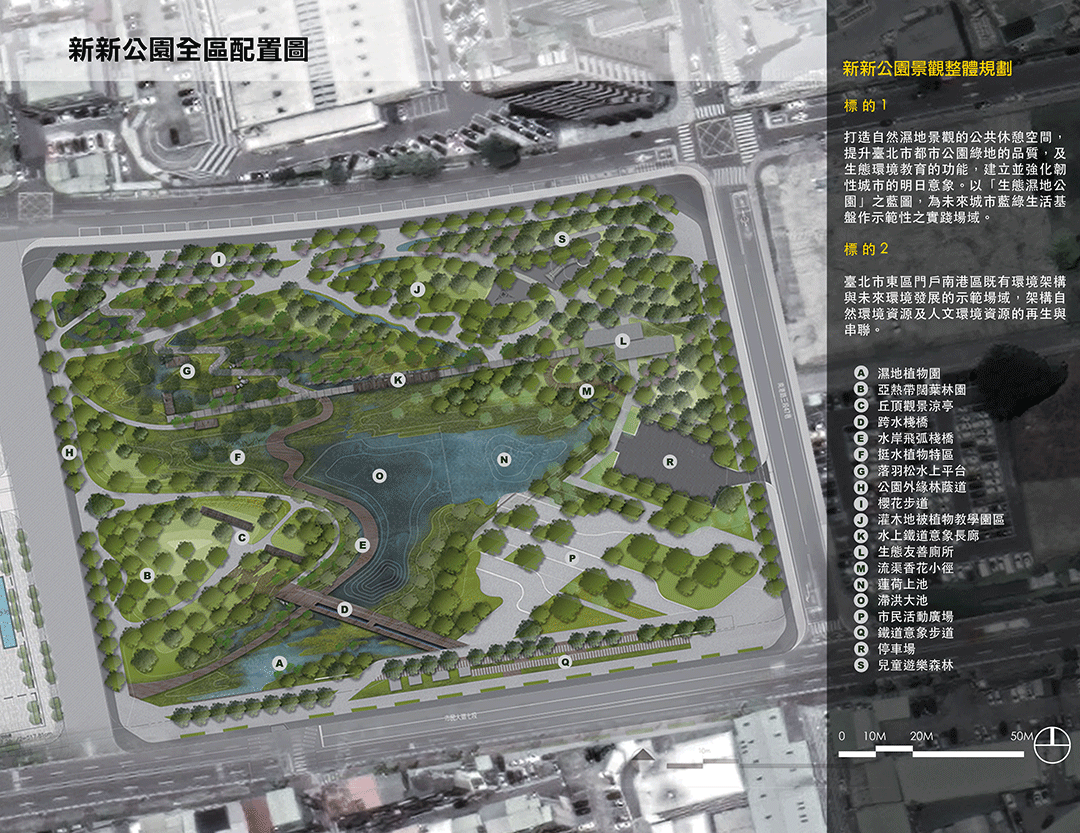

座落於臺北市東區的核心區位,是臺北市第一座以生態濕地為主題之大型公園,面積約 2.5 公頃。藉由蜿蜒水道及選植多種水生植物過濾水質,公園完全落實雨水滯洪與濕地循環城市淨化功能,挖溝造丘,營造地景,讓公園徹底發揮韌性城市的生態景觀功能,以水與綠提供休閒生活的理想場域。

座落地點

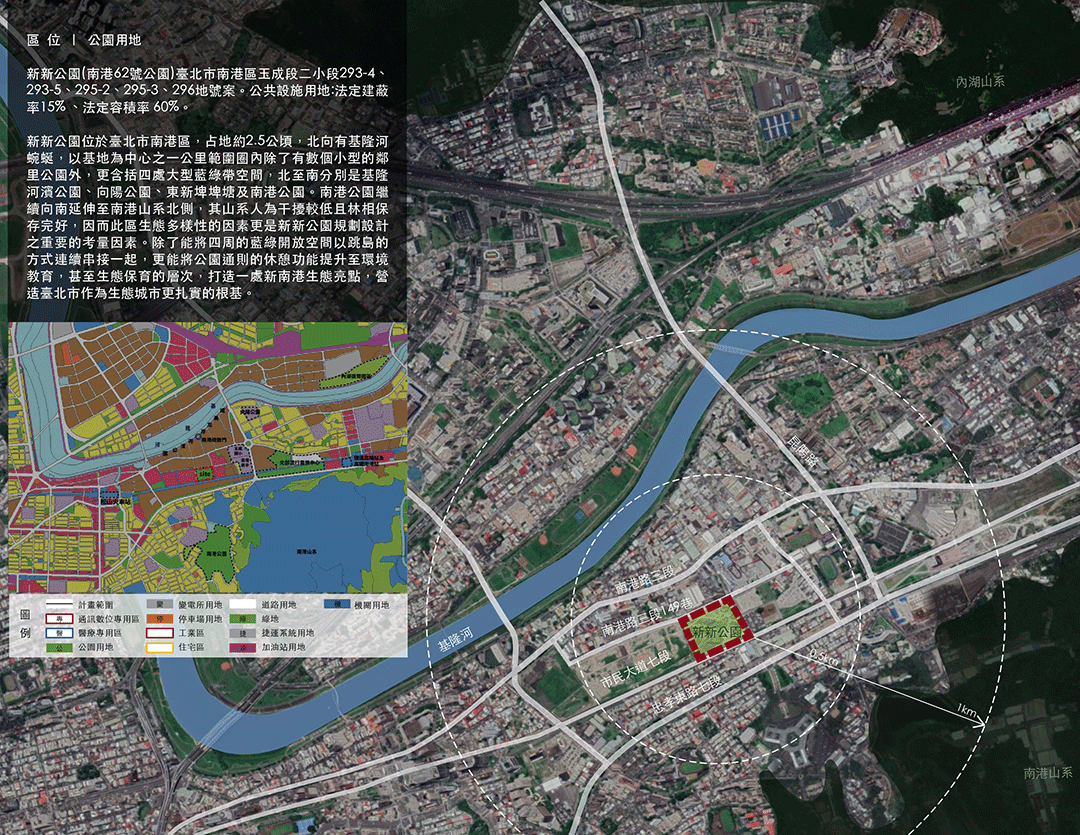

新新公園位於臺北市東端之南港區,在南港路三段 109 巷南側。

公園面積

佔地面積 25,373 平方公尺。

基地區域於復育前之狀況

新新公園現址為南港調車場,雖於 2011 年之臺北市都市計畫中已列為公園用地,然遲至 2016 年始完成點交,期間為一片閒置空地。2016 年點交後,市府在尋找合適的設計方案前曾作簡易的整頓及綠化,令土地不致荒蕪封閉。基地北面有基隆河蜿蜒,位於南側鄰近山系與基隆河之間,亦位處南港三鐵車站、臺北流行音樂中心、饒河街夜市等人流匯集點之中點。

南港過去為工業區,近年市政府積極推動都市更新,目前為重點開發區域。以新新公園基地為中心之一公里範圍圈內除了數個小型的鄰里公園外,涵括四處大型藍綠帶空間,北至南分別是基隆河濱公園、向陽公園、東新埤及南港公園,南港公園向南可延伸至南港山系北側,該山系人為干擾較低且林相保存完好,是台北市重要的生態資源。是此,在都市空間中建立起一跳島,串聯附近藍綠帶的多樣性生態,為新新公園的重點目標之一。

圖1 新新公園原址於 1977 年至 2005 年間為台鐵調車場(圖片來源:潘一如)

圖1 新新公園原址於 1977 年至 2005 年間為台鐵調車場(圖片來源:潘一如)

圖2 2016 年點交以前為一片閒置平地,攝於 2015 年 1 月(圖片來源:潘一如)

圖3 2016 年點交後曾作簡易的整頓及綠化,攝於 2017 年 3 月(圖片來源:潘一如)

新新公園的結構性規劃策略

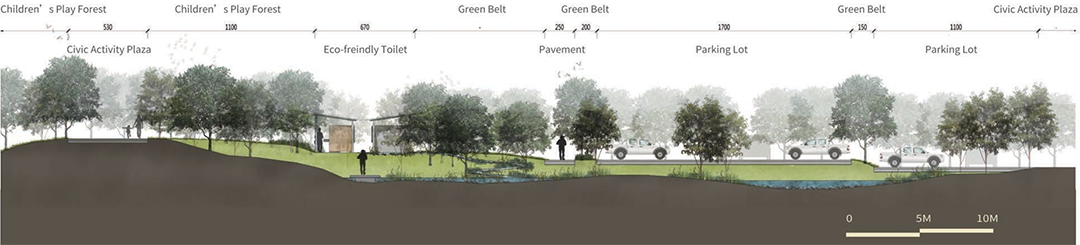

1. 以濕地結構取代傳統鄰里公園之配置

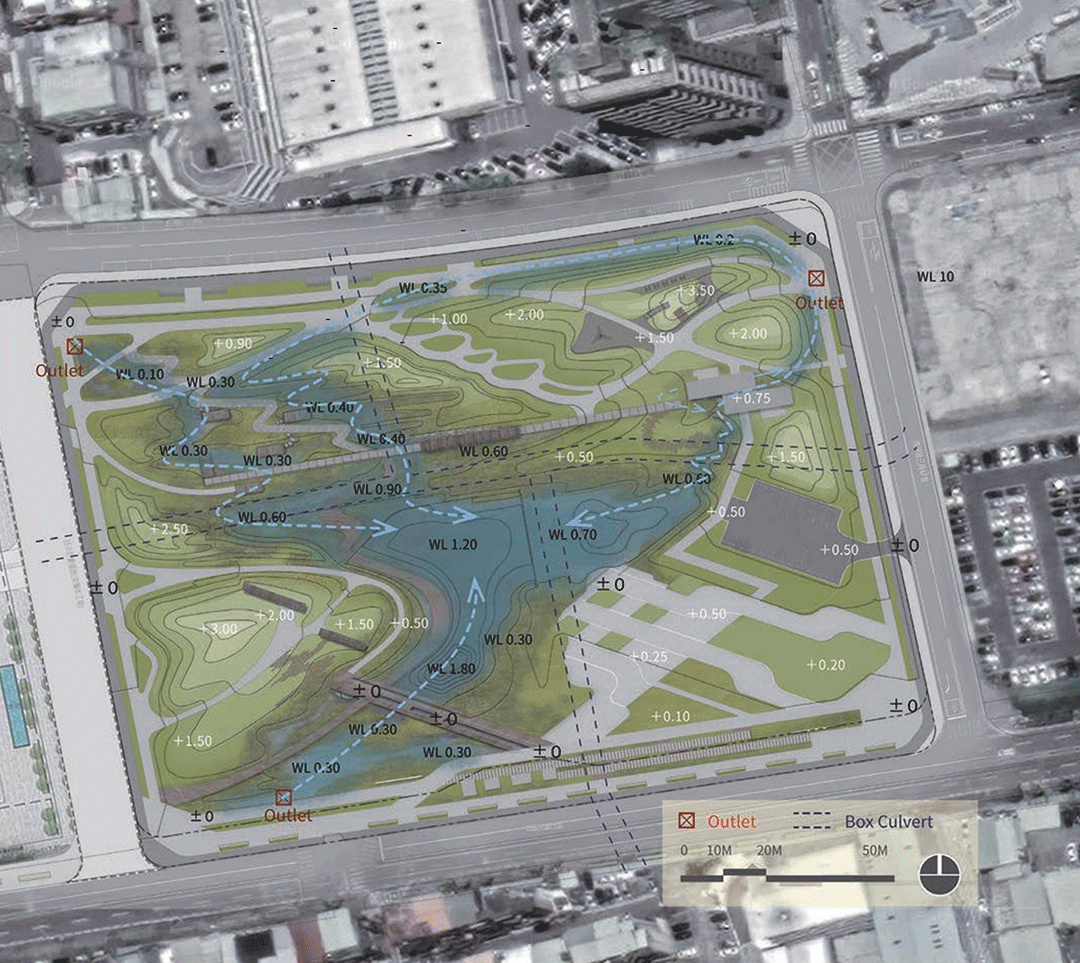

新新公園並不是一般的鄰里公園,而是著眼於串聯跨縣市生活圈的「臺北東區門戶計畫2.0」的一部分。因此在規劃設計這個公園時並不是採行鄰里公園的作法,而是考量了整個臺北市的地理水文狀況,以濕地結構回應區域環境的特色。新新公園基地南有南港山系,北畔基隆河,使用濕地結構回應基地擔負區區滯洪的韌性目標,以及開放式的雨水排水系統,回應未來鄰地密集開發可能造成的微氣候變化。

圖4 以濕地結構取代傳統鄰里公園(圖片來源:潘一如)

圖4 以濕地結構取代傳統鄰里公園(圖片來源:潘一如)

2. 以生態工法打造友善的人居環境,以及永續的生態環境

新新公園打造的濕地是一個與臺北市雨水下水道系統循環應用的串聯併接,以雨水下水道下游的積水為水源,抽取以流放於溪流狀溼地的水道,用造水道及大池的挖填土石來填構公園裡的稜線與谷線,達到基地的挖填平衡。運用這些地勢令水道循流,打造活水生態。在水道底部舖設黏土、礫石、種植大量的各式挺水植物,組成濾淨系統,這些來自雨水下水道的水經過新新公園這個濾淨循流系統,不僅得到淨化,也滋養了公園的動植物需求,調節了基地附近微氣候的功能,創造環境永續的基底。

圖5 以生態工法打造友善的人居環境及永續的生態環境(圖片來源:潘一如)

圖5 以生態工法打造友善的人居環境及永續的生態環境(圖片來源:潘一如)

3. 以生物多樣性作植栽規劃目標

將常綠、落葉、開花挺水、浮水等植物特性、區域的合宜性、植生生長的高度與密度等因素納進配置考量,物種多樣性的成就,不僅可促進濕地生態平衡、穩定微氣候、提昇水質,其應四季之變化還能提供市民豐富的自然體驗與適意環境。

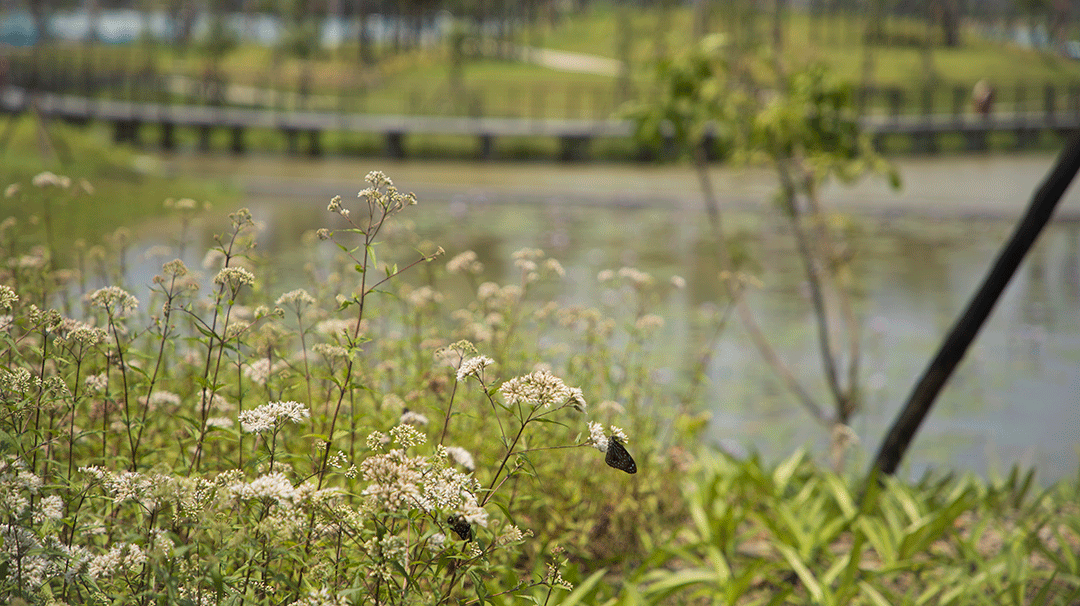

圖6 物種多樣性可促進濕地生態平衡、穩定微氣候、提昇水質(圖片來源:潘一如)

圖6 物種多樣性可促進濕地生態平衡、穩定微氣候、提昇水質(圖片來源:潘一如)

4. 以基地韌性為實踐前瞻規劃的成果

同於其它濕地公園多半仰賴既有地理的條件,新新公園以城市下水道排水幹線之雨水回收再利用作為濕地主要水源,充分發揮資源回收、環境重生的功能,實踐韌性城市的理想。

圖7 以基地韌性為實踐前瞻規劃的成果(圖片來源:潘一如)

圖7 以基地韌性為實踐前瞻規劃的成果(圖片來源:潘一如)

5. 以挖填平地達到理地的最高目標

以造水道及滯洪大池的挖土造丘,不僅達到基地內的挖填平衡,更豐厚了園內栽植大量原生植物的基礎填土,大量的植生,克服冬天須承受東北季風嚴苛的氣候條件,成就了舒適宜人的微氣候環境。

6. 以建築生態廁所實踐環境永續的目標

生態廁所屋頂所集的雨水及洗手檯排水,隨著設計水道,進入濕地營造的溪流路徑,融入雨水過濾循環系統之一環,徹底實踐永續環境的精神。

圖8 以建築生態廁所實踐環境永續的目標(圖片來源:潘一如)

圖8 以建築生態廁所實踐環境永續的目標(圖片來源:潘一如)

圖9 建築生態廁所剖面圖(圖片來源:潘一如)

圖9 建築生態廁所剖面圖(圖片來源:潘一如)

7. 以居住鄰里的需求為民眾參與的根本

我們聆聽了當地居民與公民團體的聲音,在公園東北側新增森林主題的共融式遊戲場,依地形變化設置供孩童探索、攀爬、滑下等具有空間層次的遊具,並造就縱觀全園的觀景高點。

季節性花卉經常是城市生活的記憶亮點。我們在與當地居民討論公園願景的過程中瞭解到,山櫻花居民心目中最期待的開花樹種。我們將櫻花規劃種植在公園的北側,山櫻花耐寒,能抵抗公園迎風面來自東北季風的影響,同時也成為街區景觀。

新新公園從無到有的階段性發展

台北市的都市發展,隨著鐵路地下化,有了極大的變動。台鐵沿線的土地透過都市計畫,起了帶動城市改造,迎接時勢變遷的使命。台北市與世界其他都會化城市一樣,必須面對人口集中後,城市空間如何因應極端氣候的到來。

2001 年其實該區塊仍隸屬於臺灣鐵路局,新新公園之位址為臺鐵的調車場,臺北市都市計畫已提及該區位應規劃為公園用地。

圖10 2001 年該區塊隸屬於臺灣鐵路局,新新公園之位址為臺鐵的調車場(圖片來源:潘一如)

圖10 2001 年該區塊隸屬於臺灣鐵路局,新新公園之位址為臺鐵的調車場(圖片來源:潘一如)

2011 年的臺北市都市計畫明載新新公園之位址將為一生態濕地公園。同年度臺鐵完成南港段鐵路地下化。該用地於2016年移交市政府。

圖11 2011 年的臺北市都市計畫明載新新公園之位址將為一生態濕地公園(圖片來源:潘一如)

圖11 2011 年的臺北市都市計畫明載新新公園之位址將為一生態濕地公園(圖片來源:潘一如)

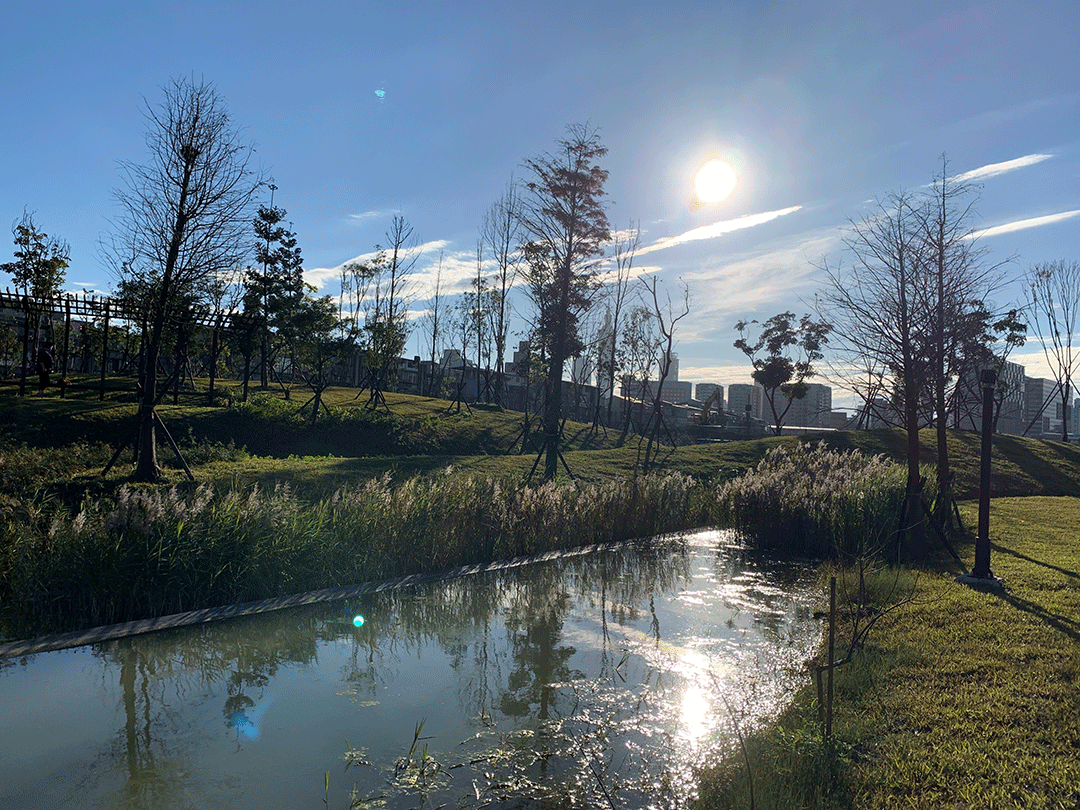

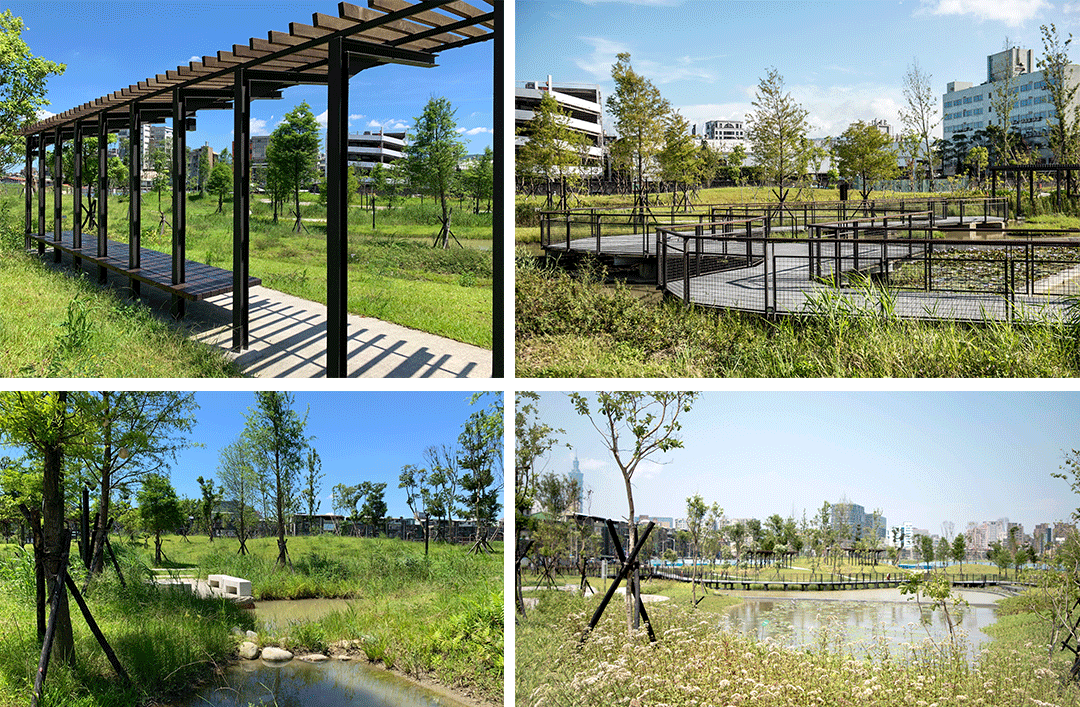

2017年進行規劃設計,2018年興建工程起始,歷時一年有餘完成。新新公園於2019年底竣工並開放。目前公園內新植之樹木持續生長,公園內的多樣生態物種亦在發展中。根據生態調查報告,已有些許物種在公園內哺育下一代,漸成棲地、物種多樣化亦漸趨繁多。

圖12 新新公園於 2019 年底開放,公園內新植之樹木持續生長,多樣生態物種亦在發展中(圖片來源:潘一如)

圖12 新新公園於 2019 年底開放,公園內新植之樹木持續生長,多樣生態物種亦在發展中(圖片來源:潘一如)

都市平地如何成為師法自然的生態溼地公園

1. 北市為多雨盆地,河流短急,因此雨季須防澇,亦須防旱季無水之愁。不同於其它濕地公園或仰賴天候、或仰賴珍貴的自來水源等作法,新新的設計是抽取來自地下雨水箱涵作為主要水源,並栽種水生植物過濾水質,創造友善自然與居民的親水生態,令新新除了滯洪功能外,亦充分再利用、回收、淨化原本已近排放端的雨水。

2. 台灣氣候溫暖、常年潮濕,因此在棧橋與棧道除了使用友善環境的木作,與水相接的部分使用 FRP 作為臨水建材,FRP 較木料更為抗霉、耐久,可降低維護成本,是在氣候環境考量下比使用木頭更長遠、同時也照顧環境的作法。

3. 友善生態廁所位置設在兒童遊戲區與停車場之間,四周遍植香花植物,伴有小溪般的水道通過,帶動了香氛氣流,並將屋頂蒐集之雨水,隨同洗手枱的排水帶回整個濕地的過濾循環系統,整體設計與公園的水循環系統相呼應。集雨屋頂採預製的鋼浪板澆灌水泥,於現場吊裝完成,雖然吊裝工程難度較高,但預製作法節省了許多工時,所使用的材料令屋頂兼具防水與強度等特性。

4. 公園基地西側未來將興建高樓,我們將地形高點之一設置於公園西南側,在此填丘造林,以抵禦未來可能產生的高樓風。此區綠帶由略為起伏的丘陵草坡、新種闊葉常綠喬木組成,樹種採用臺北市郊山常見喬木:土肉桂、楓香、無患子、雀榕,延續鄰近郊山生態,並達到防風效果。

5. 新新公園東北側冬天須承受強烈的東北季風,因此公園東北側亦規劃為園內地形高點之一,起坡處設置有曲徑步道,步道旁的草丘種植各種誘蝶的蜜源與食草植物與地被植物,形成生態多樣性豐富的植物教學園區。

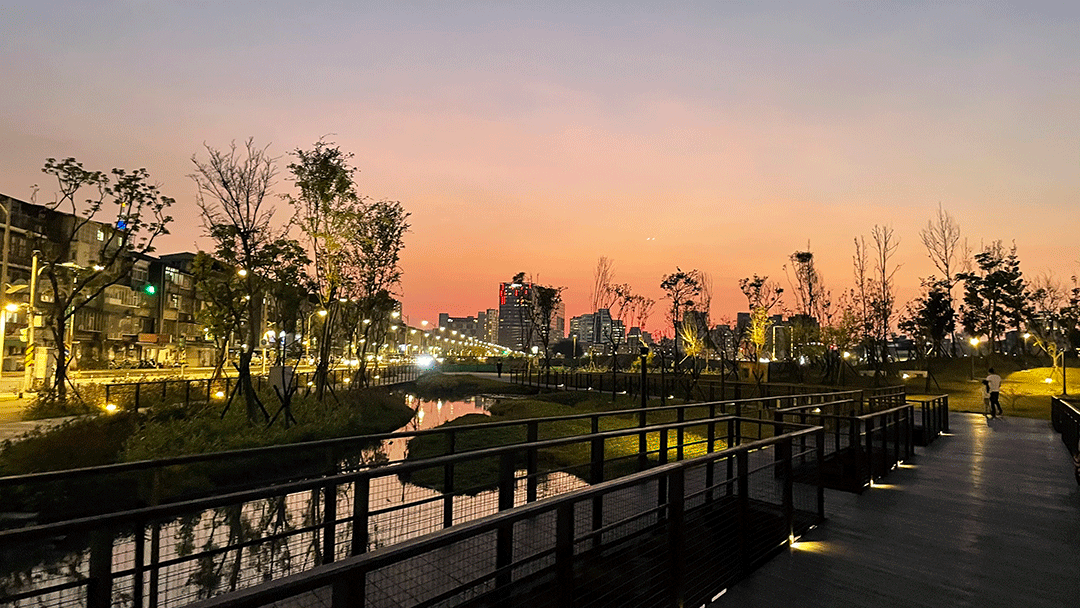

6. 棧橋旁種有台灣蘆竹、台灣萍蓬草、木賊、大安水蓑衣、水蠟燭、輪傘莎草、圓葉節節菜、過溝菜蕨等,皆為生命力強韌的台灣濕地適生植物,可耐酷暑寒冬。

7. 新新公園原為不具特色的平地,現改造為具有調節微氣候、雨季滯洪的濕地環境,生態復育已小有成果,可為生態教育場域,亦是受鄰里喜愛的休憩中心。日夜開放,各有風情。針對步道的夜間照明定時啟動,照顧市民安全之餘,儘可能地降低照明對生態的干擾。待植群發育更為完整,物種將更為豐富,勢為城市景觀亮點。新新公園共植有原生及適生喬木 28 種計 491 棵、灌木 24 種、地被植物 4 種,植栽規劃考量四季變化、生態多樣性、植生生長高度等,各區塊以常綠、落葉、開花等特性作重點規劃,大量的蘆葦、水蠟燭、水蕨等水生及水岸植物,營造豐富的濕地景觀,物種多樣性可促進生態平衡、穩定微氣候、提昇水質,提供市民豐富的自然體驗與適意環境。

8. 根據羽林生態股份有限公司(Feathered Forest Ecological Work Co. Ltd.)於 2020 年 7 月至 2021 年 6 月間針對包含新新公園等六處濕地執行調查的生態報告,新新公園的水質符合國際級濕地標準。在物種復育方面,新新公園雖為道路、聚落、建物包夾,與鄰近自然環境有一定的距離,但根據調查,已成功吸引到遷移能力較具優越性的物種進駐。如該調查裡觀察到的紅冠水雞已繁殖出第二窩子代,此外也紀錄到較為罕見的留鳥 - 棕背伯勞,發育階段的新新公園植群較為稀疏開闊,正好是棕背伯勞偏好的環境型態。物種豐富度及數量皆隨時間呈增長趨勢,且已有多類物種成功繁殖、建立族群。

圖13 安全且融入環境的照明設計(圖片來源:潘一如)

圖13 安全且融入環境的照明設計(圖片來源:潘一如)

SDGS 環境永續發展目標的努力

1. 新新公園正是臺北市為了打造可持續的韌性城市、減少對環境的衝擊所作的努力。設計根據基地狀況與條件而生,位於山水之間,具備滯洪功能,兼負生態跳島角色。

2. 設計團隊研究下水道系統並使用基地下方城市雨水排水箱涵之雨水作為濕地水源,以最小化的目標建造一座濕地公園對環境可能產生之衝擊。新新公園之維護包含定時巡查泵及自動水位感測系統確保水的平衡,自動感測系統於大池水位降至低水位時啟動抽水泵,將雨撲滿之雨水抽取至濕地水道系統之上游,流往整個濕地流域,以維護濕地生態,高過高水位的水將排回地下箱涵系統,回到雨撲滿。此外公園內各項設施之清潔維護、植栽管理與照護,由公園處設置專責機構作常態性管理。

3. 新新公園建材的選用考量為是否具可持續性及友善生態。全園植栽計劃所選用之植物亦各有所根據。例如可過濾水質之挺水植物、各類可增加園內物種多樣性的蜜源植物、將常綠、落葉、開花等植物特性、區域生態、植生生長高度等因素納進考量選擇栽植,提供隨四季變化的豐富景觀。

4. 新新公園之興建乃遵照國內施工綱要規範進行,不於週末及夜間施工,不打擾鄰里安寧,貨車、工作車之進出須避開交通尖峰時間,以免影響市民通勤,使用防塵布及工安圍籠,儘量降低施工期間對鄰近區域可能造成之影響。

5. 新新公園原址於簡易綠化時期之水泥地面就地打碎後回收成為基地級配的一部分,此外,濕地結構於東北側及西南角造丘所用之填土乃取材自基地造池、營建水道所挖除之土,達到基地內的挖填平衡,大量減少了原本可能產生之工程廢棄物、建材運輸成本、運輸可能衍生之空污與噪音、興建工程之碳足跡。

6. 據估算,新新公園全園植栽之二氧化碳固定量加總可達 12,855,265(公斤/立方公尺),可持續對全球暖化效應作出貢獻。此外,設計團隊採用預製建材、造丘所之填土乃就地取材,令新新公園可在一年有餘之工期內完成,減少對環境的影響。

7. 新新公園的誕生符合至少二項聯合國提出的可持續發展目標:

(1) 園內新植 28 種喬木 491 棵、24 種灌木 5 萬多株、水生植物 1 萬多株,綠化面積約 1.3 公頃,主要人行通道皆採用友善平權設計,以緩坡串接景點,提供安全友善的綠色休憩空間,符合第十一項可持續發展目標:讓人們居住在友善平權、安全、韌性、可持續發展的城市與聚落。

(2) 公園中央大池除了能儲蓄雨水,亦可承接、調節短時間內強降雨的水量,整個濕地結構的涵水量乃根據〈臺北市雨水下水道設施規劃設計規範〉之規定,全園設置 16 個集水分區,依照公園綠地之徑流係數 0.56 估算,集流時間約 5 分鐘,最小保水量 1,979 立方公尺,滯洪容積達 1,805 立方公尺。同基地周邊的草溝、東南廣場所使用的透水鋪面、截水溝等 LID(低衝擊發展)設施,一併提高基地的保水量,調節微氣候,降低熱島效應,符合第十三項可持續發展目標:對氣候變遷及其效應作出行動。

圖14 SDG11:Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable.(圖片來源:https://sdgs.un.org/goals)

圖14 SDG11:Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable.(圖片來源:https://sdgs.un.org/goals)

圖15 SDG13:Take urgent action to combat climate change and its impacts.(圖片來源:https://sdgs.un.org/goals)

韌性實踐

新新公園為臺北市第一座以濕地為主題的大型公園,曾獲 2020 年第八屆台灣景觀大獎優質獎及 2021 國家卓越建設獎卓越獎等肯定。其規劃呼應該基地區塊的地理水文,融合了滯洪防災與景觀遊憩空間等需求,並擔負區域生態跳島的角色。以回收城市雨水排水下水道幹管之雨水作為濕地水源的做法尚為空前,是城市水資源回收運用在於公園規劃的一個指標性範例。

新新公園園內的濕地結構與植栽計畫非純為造景,而是以延續郊山生態、幫助水循環、滯洪防災、調節微氣候、促進生物多樣性等目標為藍圖作設計。服務設施之規劃以友善生態、友善平權的共融式設計為準則,既是鄰里休憩之處,也是生態教室、城市亮點。

新新公園的誕生為臺北市作為韌性城市重要的一步!

圖16 新新公園全區整地高程與水域流向(圖片來源:潘一如)

圖16 新新公園全區整地高程與水域流向(圖片來源:潘一如)

圖17 新新公園區位圖(圖片來源:潘一如)

圖17 新新公園區位圖(圖片來源:潘一如)

圖18 新新公園全區配置圖(圖片來源:潘一如)

圖18 新新公園全區配置圖(圖片來源:潘一如)

圖19 新新公園現況(圖片來源:潘一如)

圖19 新新公園現況(圖片來源:潘一如)