永續校園計畫之創新環境教育場域實踐推動

作者: 李彥頤/Yen-Yi, Li

李彥頤/Yen-Yi, Li

森曜建築師事務所 主持建築師 / 樹德科大建築與室內設計研究所 兼任副教授

Principle Director/Architect, Green Brilliant Architecture Studio / Adjunct Associate Professor, Graduate School of Architecture and Interior Design ShuTe University

摘要

追求永續發展已成為二十一世紀全球發展的核心價值與指導原則,鑑於社會對永續發展認知與行動的演進,特別是「認知理解」與「硬體建設」之間的連結,成為教育場域所關注的重點議題。1999 年九二一大地震對校園建築造成嚴重損毀,促使社會開始重新思考校園永續發展的可能性;基於此,臺灣教育部自 2002 年起推動「永續校園計畫」(TSCP),試圖將環境教育與校園永續改造實踐結合,藉由教育轉化社會對永續的意識與行動。

教育部首先於 2002 年成立技術委員會並展開研究計畫,制定計畫之機制與初步技術指引,引導學校檢視其現有校園環境問題。透過示範性試點學校的實驗與回饋,進一步修正項目。之後於 2003 年正式啟動計畫,並確立16項校園永續改造指標,以循序漸進的方式協助各校因地制宜進行校園改造。

至 2024 年,TSCP 已補助 968 所學校或大專院校,占全臺學校總數約20%,其中有 76% 的基層行政區域至少設有一所永續校園。計畫亦促進了數百種跨學科教學模組之開發、永續概念於社區間的擴散、以及與在地居民的廣泛合作。學生不僅在校學習生態環境復育與綠色設備,更將知識延伸至社區實踐。面對永續建築技術知識的不足,教育部亦設立永續校園專業委員會,以提供技術支援與教育資源。

永續校園改造計畫整合創新與整體性理念,推動雨水管理、智慧能源應用、生物氣候熱環境控制與高耐久性校園之實踐,計畫的成功可歸因於其完善的執行機制與廣泛參與,進而帶動社會對建構永續生活環境的共識與產業朝向永續產品開發的態度轉變,亦賦予新世代改變社會的潛力與責任。

Abstract

Striving for sustainability has been adopted as a core value and guiding principle for development in the twenty-first century worldwide. Considering the learnings and changes of sustainability in society, especially the connection between software understanding and hardware construction was the key issue for the government. After the Earthquake 921 in 1999, the damages of school buildings started the rethinking of sustainable development in campus. Therefore, the Ministry of Education in Taiwan initiated a national project since 2002 to connect education and practice for sustainability, the Taiwan Sustainable Campus Program (TSCP), which adopt the practices integrated with environmental education and the sustainable renovation in school campuses to transform the sustainable sense from education to change the society.

First of all, the Ministry of Education (MOE) organize a technical committee and a research project to set the program mechanism and processes of items with preliminary technical guidelines to guide the school review the problem of existing campus environment in 2002. An integrated process also by demonstration taken the pilot projects as tests to revise the items. In the year of 2003, the 16 items were set to start up the program. These 16 items were set as a step by step renovating processes to help the school working out their own sustainable campus by each unique living environment.

Until 2024, more than 968 schools or colleges, about 20% of all institutes, have been subsidized by TSCP. At least one sustainable campus can be found in 76% of the smallest administrative units in Taiwan. Hundreds of teaching modules for various subjects, dissemination of sustainable concepts within neighboring communities, and extensive collaboration with grassroots resident for more sustainable societies have been generated and executed. Students learn about the sustainable concepts, ecological environment re-habilitation and green equipment from schools, and bring that home into community. In consideration of lacking the knowledge of adapting sustainable building technology, the Ministry setup the professional committee of sustainable campus to indicate the process of sustainable campus renovation, especially in technologies support and education.

引言

1999 年九二一大地震對臺灣全島造成廣泛衝擊,破壞了包括學校在內的居住環境,導致多處校舍倒塌與社區毀損。當初的重建構想即在於將「生態社區」理念導入社區重建計畫中。然而,實際執行過程中遭遇諸多挑戰,包括需重新測量地籍、面對諸多法規限制,以及居民人數眾多、需求各異等問題,導致生態社區的轉型困難重重,亦突顯理想與現實之間的矛盾與衝突。

當時教育部集結多位專家學者,重新思考重建方向,轉而以國民中小學校舍重建為起點,推動「生態學校」的理念。時任教育部次長范巽綠曾表示:「臺灣各鄉鎮皆有學校,若能從學校出發推動生態學校與綠色社區的觀念,將具有極佳的示範效果,可從校園延伸至社區,期能發揮更大的影響力。」

基於此理念,教育部永續校園專責小組積極提出九二一災後學校永續重建之指引;同時,全球建築界亦逐漸意識到「永續發展」為未來發展的重要議題。專責小組重新檢視校園環境教育之推動方向,並將「新校園」精神納入計畫之推展內容中。因此,本計畫最終目標涵蓋「安全校園」、「社區型校園」、「科技校園」、「生態校園」等理念,進而將教育本質作為永續校園發展之核心定位。

臺灣永續校園計畫

A. 基本概念與定義

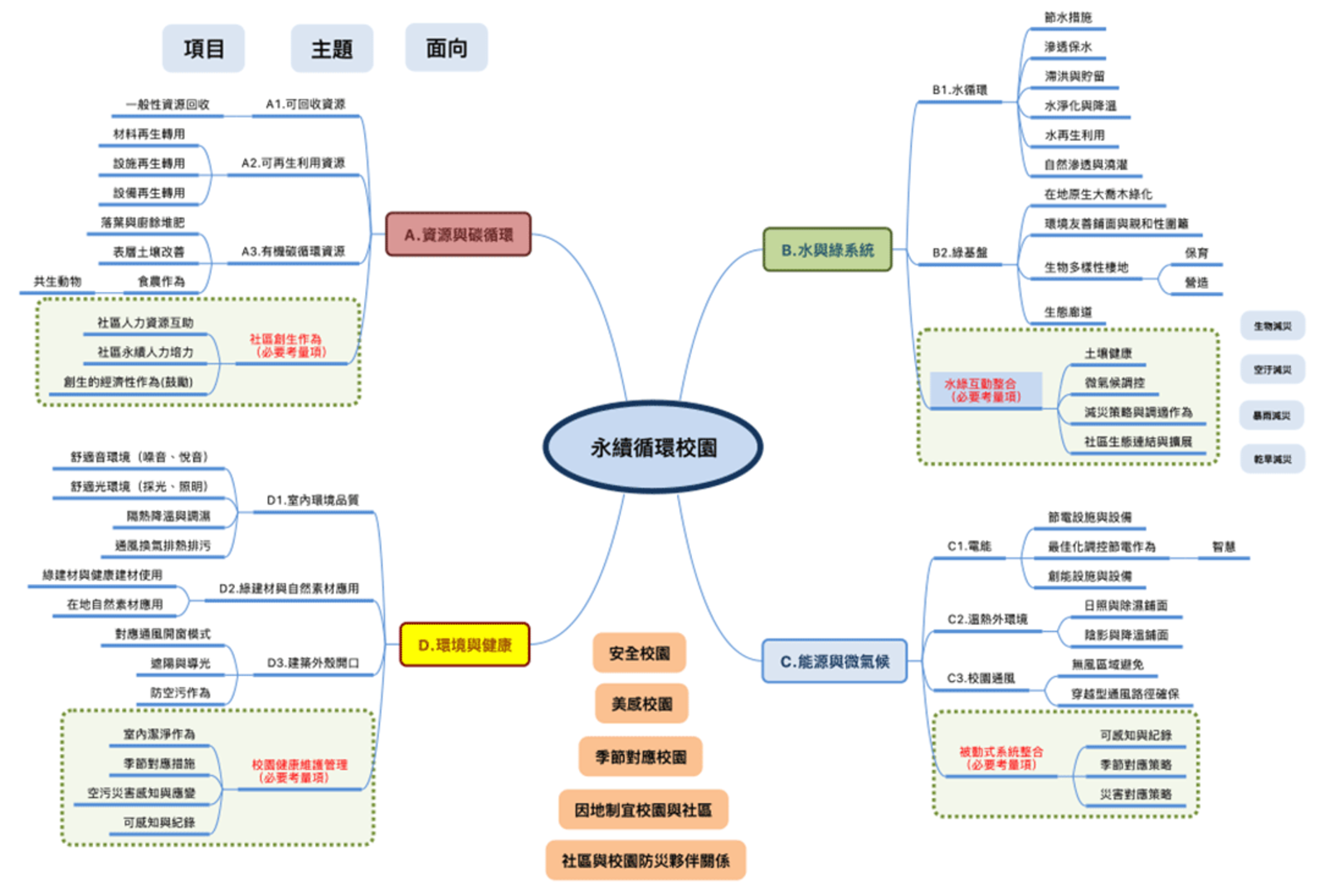

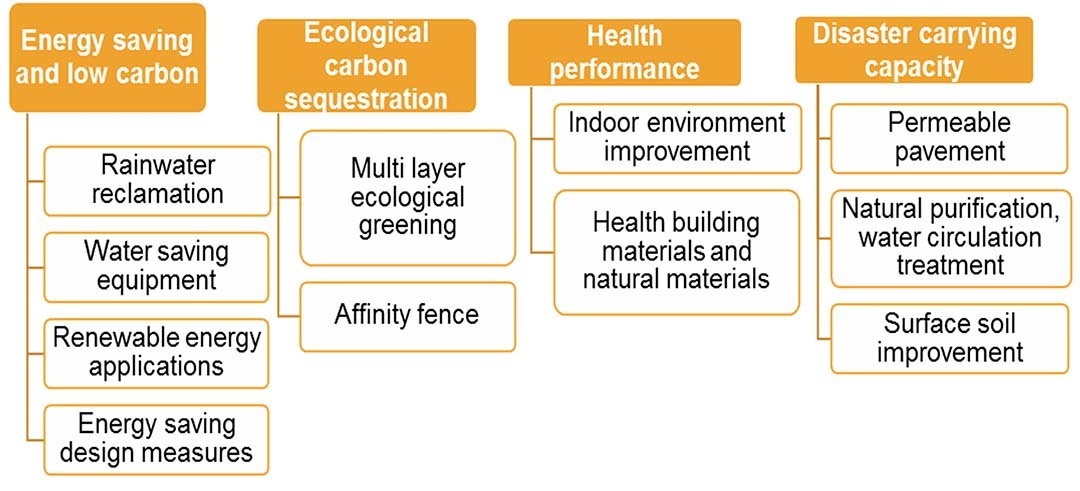

「永續校園」在推行初期亦被稱為「綠色校園」,其核心目標為將校園設計或轉化為一個具備前瞻性與環境品質的永續空間。換言之,這是一項融合環境教育理念與硬體空間建構的創新實踐工程,透過將綠色校園作為載體,結合軟體與硬體設計,實現環境保護與教育內涵的整合,並將永續精神融入教育體系之中,其概念性框架如圖1所示。

圖1 環境教育軟體與校園硬體改造概念結合(圖片來源:李彥頤)

圖1 環境教育軟體與校園硬體改造概念結合(圖片來源:李彥頤)

永續校園規劃的推動內容包含以下要素:

1. 節能與低碳設計

2. 生態綠化及固碳作為

3. 雨水回收與循環系統

4. 節水設備與再生水利用

5. 可再生能源應用

6. 節能設計策略

7. 室內環境品質改善

8. 多層透水鋪面設計

9. 結合自然生態淨化系統

10. 表層土壤改善

11. 健康建材與天然材料使用

12. 親和性圍籬設計

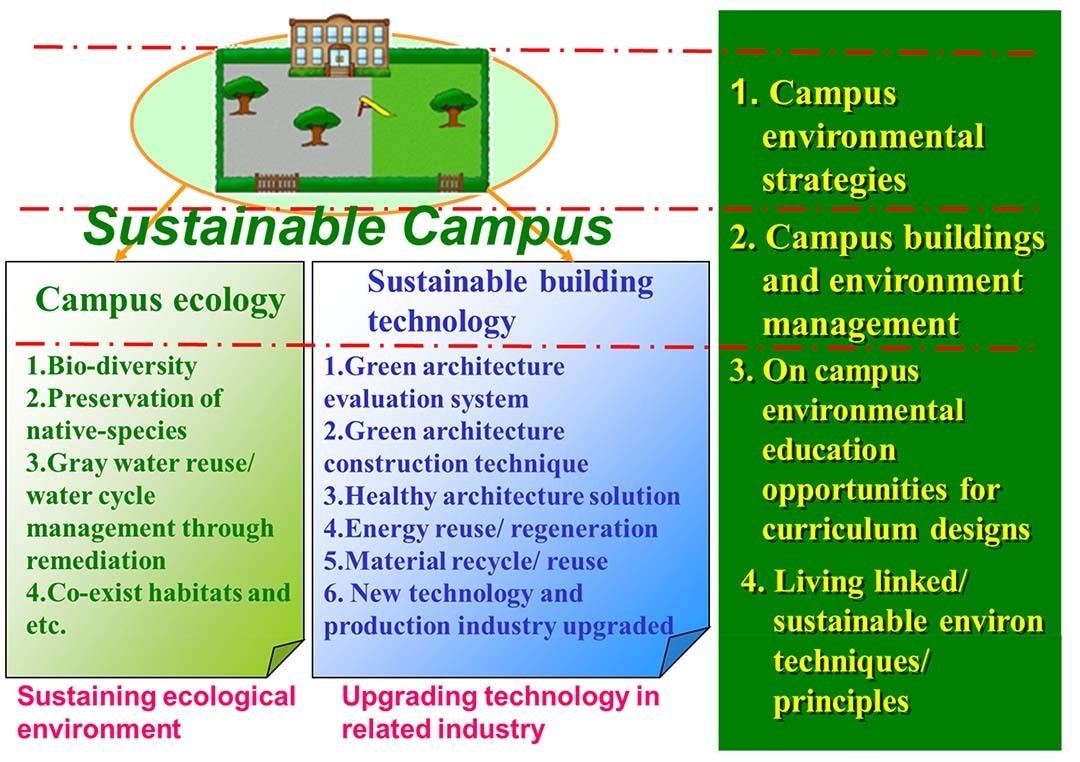

永續校園計畫同時肩負整合與擴展的功能,期透過建立安全、健康、人本與進步的學習空間,帶動公共校園的整體性改造,並激發內需與推動產業升級。在打破傳統封閉式校園管理模式的同時,強調社區意識之融合,營造具地方特色的生態公共空間。此外,本計畫亦結合綠色科技應用,進一步促進綠色產業之發展,擴大永續教育與產業升級對國內經濟的正面意義,達成教育改革的深層目標。

圖2 以永續校園為綠色營生中心的擴展理念(圖片來源:李彥頤)

圖2 以永續校園為綠色營生中心的擴展理念(圖片來源:李彥頤)

B. 推動機制

為啟動永續校園改造之推廣,教育部永續校園專案小組(SCPG)下設技術委員會,廣納各專業領域之整合解決方案,計畫之推動機制核心,在於建構「輔導與推廣團隊」並透過創新實踐與檢討建立「校園永續系統及改造模式」並依據臺灣各地區之環境條件分別進行推展。此推動機制主要包含以下三大要素:

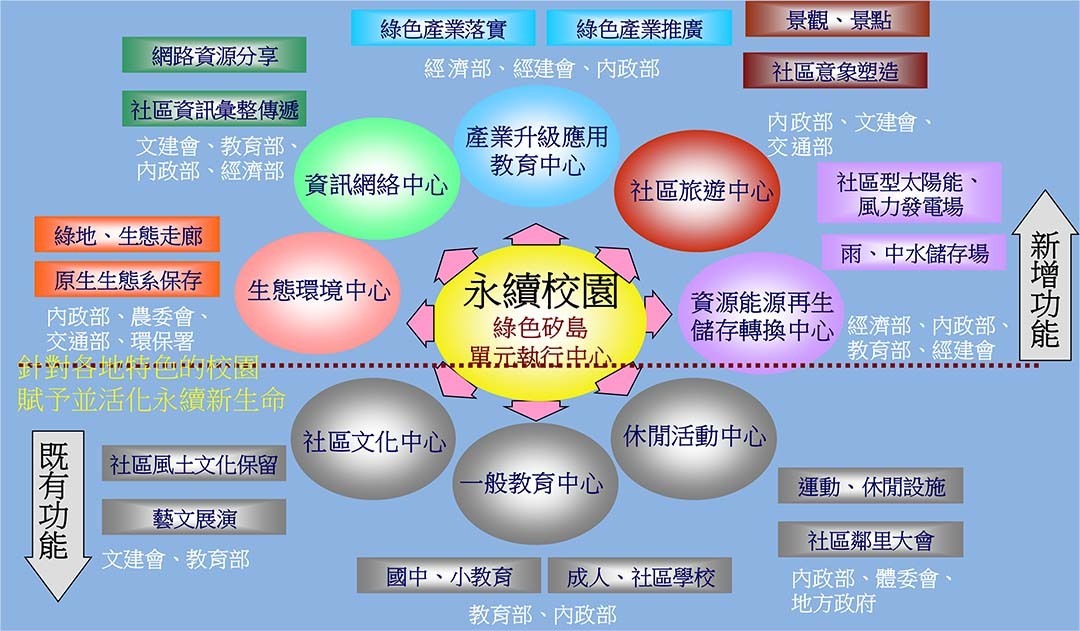

1. 由上而下的理念倡導與課程建構

透過教育部自上而下的倡導,於全臺學校中建立永續校園之基本理念。計畫整合建築、環境科學、生態系統與環境工程等多元專業領域,並將其結合環境教育,在校園場域中實踐。2003 年,正式設立 16 項永續改造指標,作為各校依其生活環境特性推動永續校園的具體步驟與標準。

2. 由下而上的線上申請與審查機制

鼓勵自願參與的學校(從國小至大學)透過線上系統申請計畫,並以上述 16 項指標作為初步評估依據。此一審查流程亦成為教育部評估申請案之標準程序。

3. 區域型學校群輔導機制

導師制度為本計畫推動的核心價值之一,藉由區域學校群建立動態學習與輔導機制,推動計畫之深化與擴散。此外,以下幾項措施進一步強化推動力道:

a. 完成示範學校之整體改造,並將其成果作為其他學校學習之典範

b. 鼓勵學校從地方特色出發,發想創新永續解決方案

c. 所有參與學校需依其校園改造特色發展專屬課程,並完成環境教育課程之核心調整

永續校園計畫於 2002 年自「綠色學校」概念出發,強調環境教育,並於 2003 年擴大推廣成為「永續校園」。其制度性分析亦支持計畫機制之逐步優化,始終維持 TSCP 原有之核心價值。

圖3 TSCP 改造適用的四個領域及 16 個項目(圖片來源:李彥頤)

圖3 TSCP 改造適用的四個領域及 16 個項目(圖片來源:李彥頤)

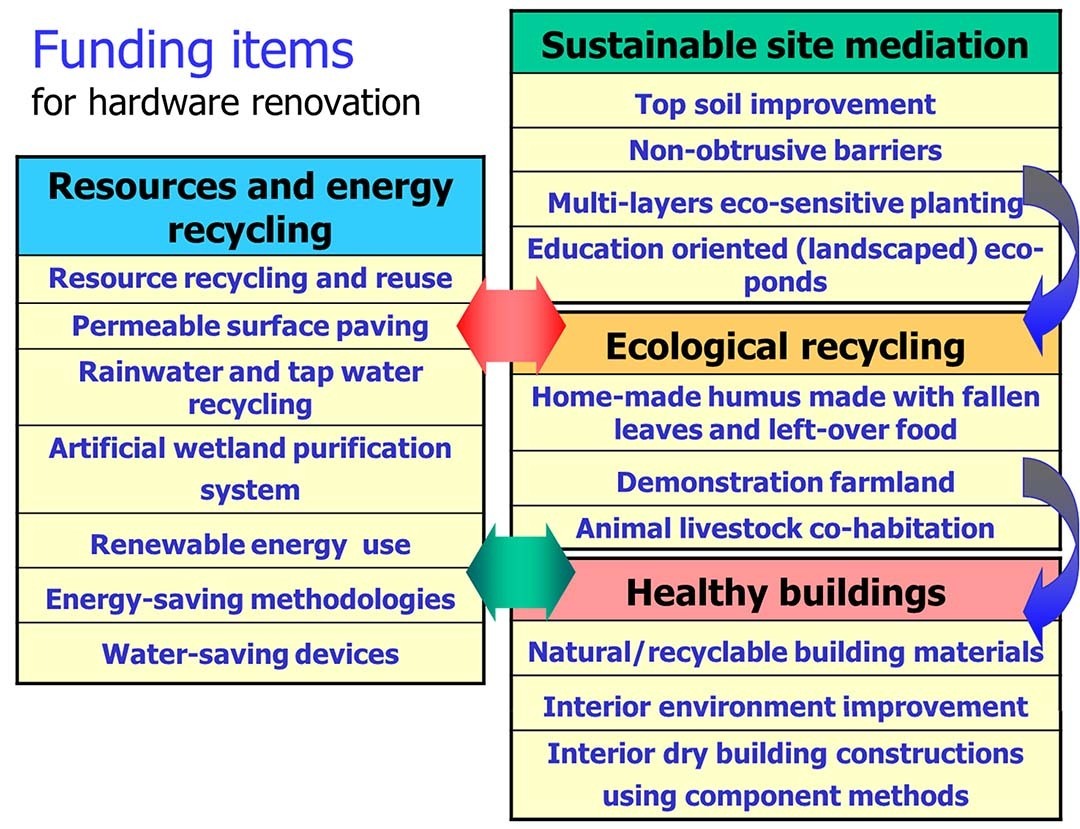

C. 永續校園技術改造原則

透過 TSCP 前期三年的試辦與測試,已有多所學校成功將其校園空間改造為更具創意、生態性與永續性的學習環境。然而,亦有部分學校採用了高度維護成本的系統,例如過度依賴景觀營造或設備導向之設計,導致在三至四年後學校無法持續運作,偏離了 TSCP 之核心理念。因此,教育部於 2005 年公布永續校園改造技術原則,作為日後執行計畫之準則,內容如下:

1. 校園永續性的評估應以校園環境資源盤點為基礎,作為改造的第一步

2. 優先採用被動式設計策略,並從校內資源循環的角度出發,尊重生態微氣候控制之效率

3. 設備與技術之應用應以「低維護、高效率」為基本目標

4. 整體應用需建立於完整的校園系統架構上,例如雨水、再生水與生態水體等系統應與清潔、澆灌、綠化、生態整合考量

5. 改造項目應能與環境教育課程緊密結合,成為教學資源的一部分

6. 鼓勵學生實際參與操作與量測的實驗活動,提升其對環境議題的認知與感知能力

永續校園計畫推動之五個階段

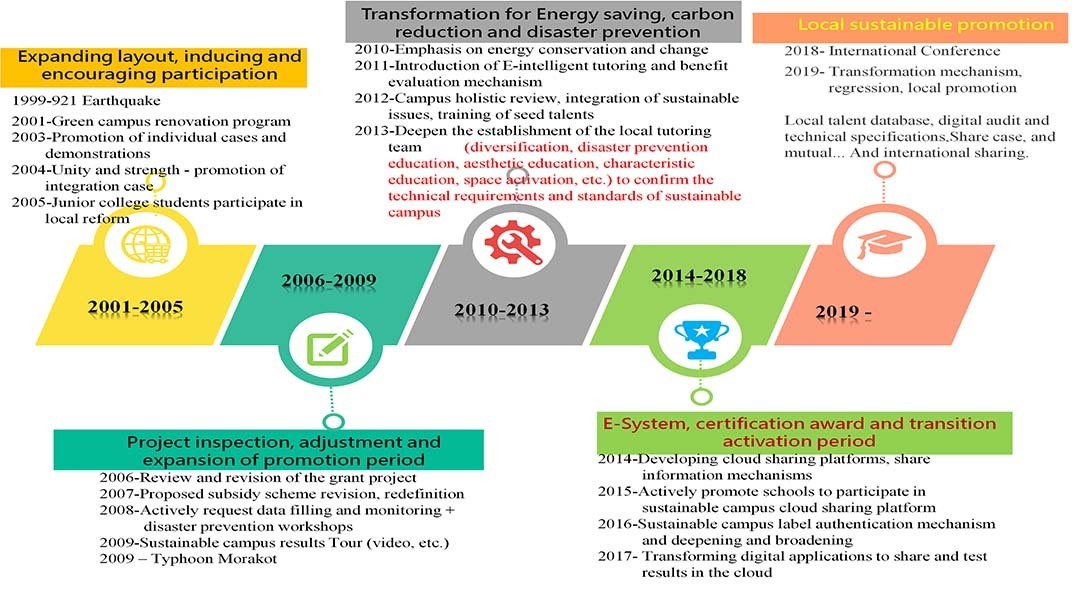

自 2001 年起,永續校園計畫(TSCP)歷經 23 年持續推動,期間依據永續發展之國際趨勢與計畫執行過程中的回饋意見,每年逐步修訂相關內容與實施方式。為引導學校隨著永續概念之深化與環境挑戰之演進調整策略與步調,TSCP 自 2001 年至 2020 年可區分為以下五個推動階段:

圖4 2001年至2020年永續校園推動五階段(圖片來源:李彥頤)

圖4 2001年至2020年永續校園推動五階段(圖片來源:李彥頤)

A. 階段一:空間拓展與探索布局、引導參與(2001–2005)

1. 1999:九二一地震

2. 2001:綠色校園改造計畫啟動

3. 2003:個案推動與示範學校選定

4. 2004:「整合案例」推動,強調群體參與與團隊力量

5. 2005:技專院校學生參與地方改造

在此階段,TSCP 建立初步推動機制,積極鼓勵學校參與計畫。教育部選定八所學校作為先導試辦計畫,藉此展示不同補助項目的可能實踐形式。至 2004 年,計畫進一步推動「整合型計畫」,倡議學校群之間採取共享資源、共享設施、共享課程與生態資源的合作模式,嘗試導入「共享經濟」的概念。此階段激發全臺教育現場的改造動能,象徵永續教育改革的啟動。此階段有些做法當時覺得不錯,但後續檢討上仍有待改進之處,如樹下平台設置對於喬木根系發展之影響等,也影響後續補助項目之調整。

圖5 新北市深坑國小2003年改造成果(圖片來源:李彥頤)

圖5 新北市深坑國小2003年改造成果(圖片來源:李彥頤)

B. 階段二:計畫審視、調整與擴大推廣(2006–2009)

1. 2006:補助方案之回顧與修正

2. 2007:補助架構重整與再定義

3. 2008:全面推動資料填報、成果監測與災害防救工作坊

4. 2009:辦理永續校園成果巡迴展(含影片等形式)

5. 2009:莫拉克颱風災後重建計畫啟動

此階段 TSCP 進入穩定發展期,透過「部分改造」與「整合型改造」兩種模式,推動 426 所學校實踐永續校園。計畫亦鼓勵大專院校學生返鄉參與校園永續改造,進一步深化其在地實踐意涵。TSCP 成果明確呼應 2008 年國家發展計畫中對教育領域的期待與挑戰。同時,2009 年莫拉克風災促使計畫加入氣候災害適應與防災機制,擴展永續內涵至韌性校園建構。

圖6 專業者偕同社區參與式營造及教育推廣(圖片來源:李彥頤)

圖6 專業者偕同社區參與式營造及教育推廣(圖片來源:李彥頤)

C. 階段三:節能減碳與防災轉型階段(2010–2013)

1. 2010:強調節能減碳與校園變革

2. 2011:導入智慧教學與效益評估機制

3. 2012:校園整體審視、永續議題整合與種子師資培訓

4. 2013:深化在地輔導團隊之建立,與環境教育小組協作

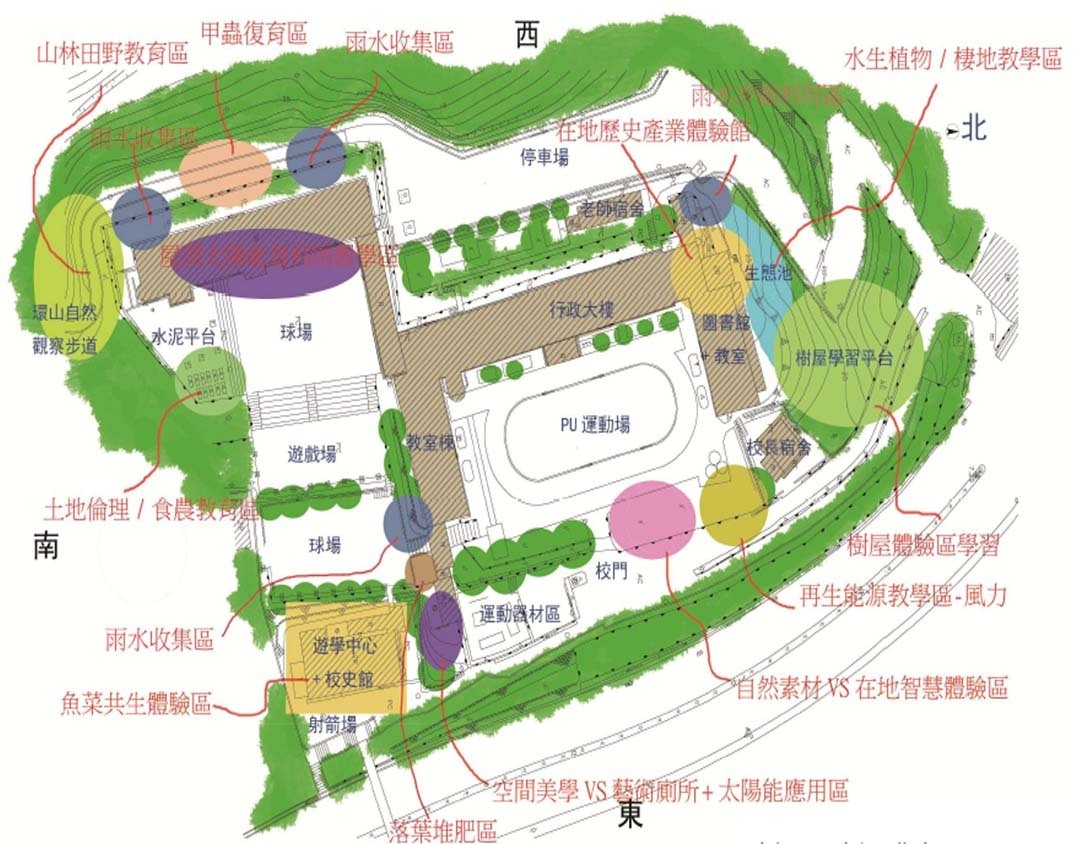

隨著氣候變遷影響日益加劇,TSCP 於此階段進行重點轉型,聚焦於能源節約、碳排放減量與災害預防等關鍵議題。本階段亦導入多項新技術,提升學校在能源與資源管理方面的能力。同時,教育部啟動種子人才培育計畫,目標對象涵蓋校長、主任、教師、設計者與建築師等,藉由建立橫跨教育與建築專業的「永續種子網絡」,形成推動未來改革的重要基礎。

在推動改革的過程中,專業人才之培訓與課程的開設成為本階段最核心的任務。各地陸續出現成功案例,其關鍵特質在於具備明確的「主導者」與「在地團隊」。隨著 TSCP 地方網絡逐漸成熟,更多大學與產業專業人士進入校園協力推動。

另一項重大轉變是建立「校園整體盤點與整合式解決模式」。透過專業種子人才的整合,學校教師與學生將共同進行校園環境檢測,並配合課程、技術審查與新法規導入,將教育計畫具體落實於校園之中。

圖7 校園盤查及永續改造發展藍圖(學校自主工作坊成果)(圖片來源:李彥頤)

圖7 校園盤查及永續改造發展藍圖(學校自主工作坊成果)(圖片來源:李彥頤)

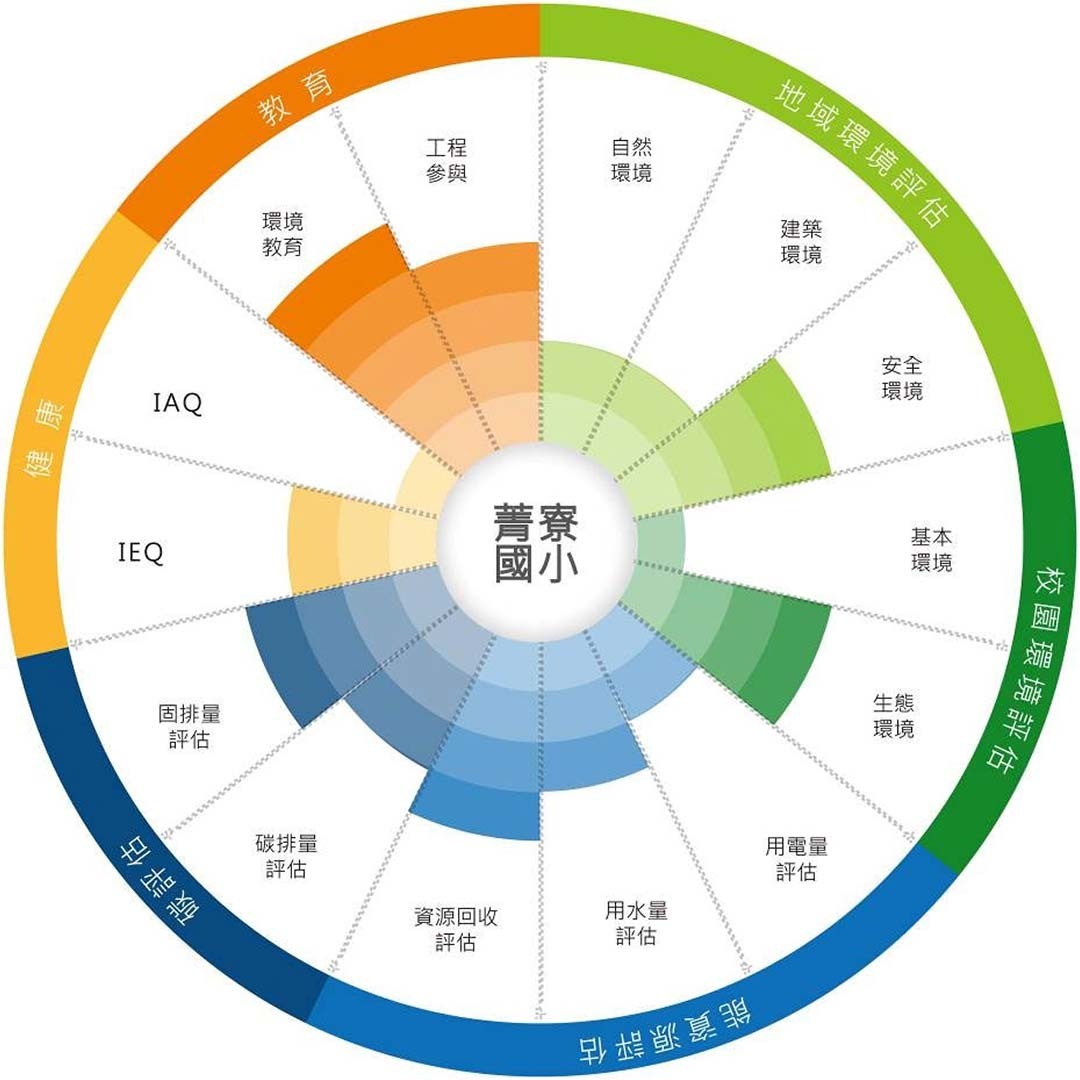

D. 階段四:E化系統、認證制度與轉型啟動階段(2014–2017)

1. 2014:開發雲端共享平台,建構資訊分享機制

2. 2015:積極推動學校加入永續校園雲端平台

3. 2016:建立永續校園標章認證制度,深化並拓展應用

4. 2017:將成果數位化並雲端分享與驗證

本階段重點在於導入資訊科技強化計畫管理與成果追蹤。教育部開發雲端資料回報與審查系統,以即時、有效之方式進行發展指標的追蹤與輔導。創新技術如 RSS 即時資訊共享平台、自我評估系統與網路審核機制等,皆整合進此一系統中。

學校填報資料分為兩大類:

1. 基本資料:涵蓋八項基本指標,說明學校之現況

2. 潛力分析:包含六大面向與45項指標,作為自評與後續規劃之依據

學校可透過帳號登入系統進行評估與規劃永續校園下一階段的改善方向。在能源資源管理方面,本階段強調「先節能,後創新」。教育部建立能源與資源資料庫,蒐集全臺校園能源使用現況。同時,TSCP 亦彙整永續校園改造示意圖,提供後續學校參考,降低參與門檻並加速推動效率。

圖8 2015年修訂後之申請項目(圖片來源:李彥頤)

圖8 2015年修訂後之申請項目(圖片來源:李彥頤)

圖9 2017年推動之永續校園自主評估指標(圖片來源:李彥頤)

圖9 2017年推動之永續校園自主評估指標(圖片來源:李彥頤)

E. 階段五:在地化推動與國際交流階段(2018–2021)

1. 2018:舉辦國際會議,分享永續校園經驗

2. 2019:調整推動機制、回歸在地、深化地方實踐

3. 2020-2021:推動示範學校建設與改造

在本階段,TSCP 進入成熟與拓展期,重點放在「經驗分享」與「國際接軌」。透過國際會議與區域合作機制,將臺灣累積之永續校園推動成果推廣至國際教育界,並進行交流與知識轉移,拓展計畫的國際影響力。

同時,計畫亦回應全球永續發展目標(SDGs)之導向,強調「從在地出發」的行動策略。透過制度調整與社群參與,逐步建立以地方為核心的推動模式,實踐永續教育於基層的紮根與深化。藉由在地人才資料庫、數位審核平台與技術規範的整備,結合分享案例與互助機制,不僅強化了區域自主推動的能力,也提升了臺灣永續校園在國際上的能見度與可持續性。

F. 階段六:邁向智慧化低碳永續推動(2022–2025)

1. 2022:面對氣候變遷校園盤點與監測系統導入

2. 2023-2025:推動重點主題氣候友善作為示範校改造

3. 2023-2025:推動校園簡易自主碳盤查及生態環境盤點

推動亮點成果

在計畫推動過程中,產生了諸多具代表性成果,其中部分案例已成為後續推廣與複製的典範,本文將分為以下四個面向進行說明:

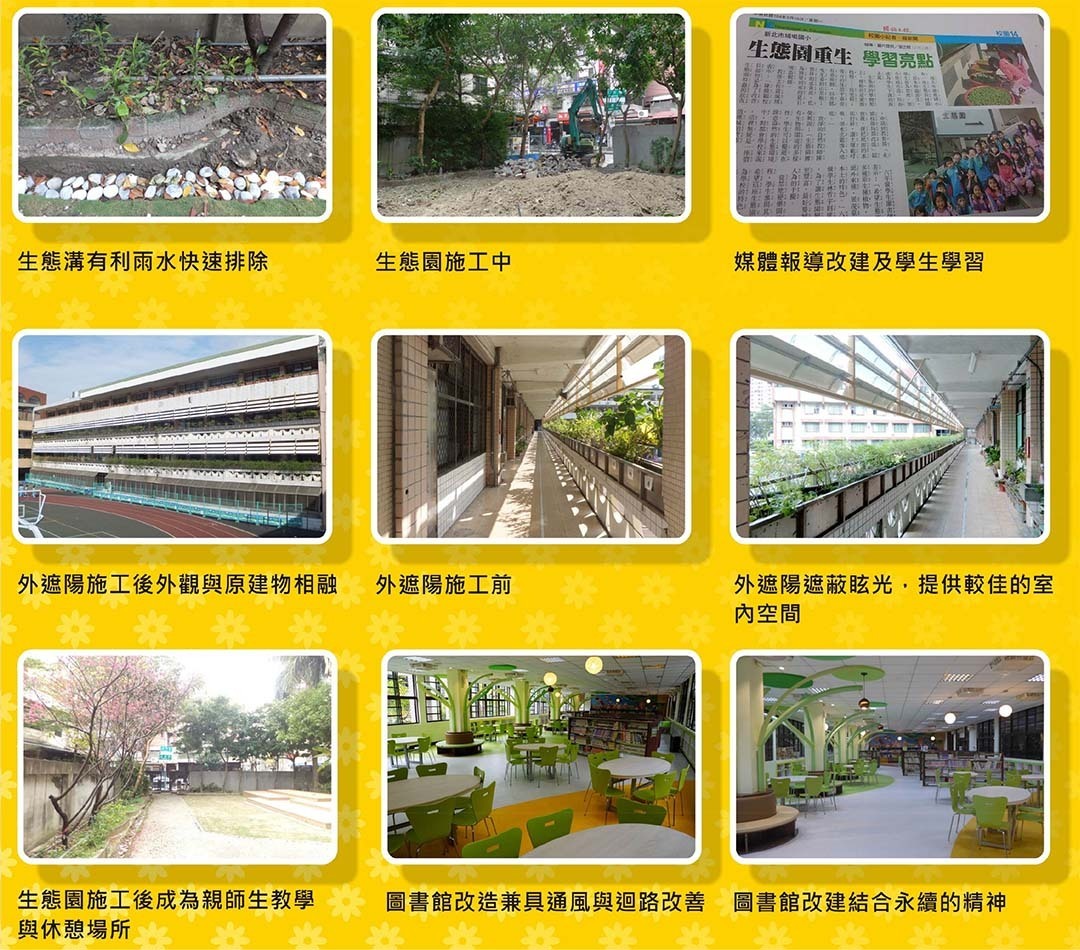

A. 應用項目之示範效益

透過永續校園計畫之推動,學校在設計與系統思維上,需搭配師生的理解、認知與教學實踐方能完整落實。多數實施改造兩年以上的學校,逐漸展現出顯著成效,成為具代表性的示範學校。

這些案例涵蓋多元面向,如:自然水資源之監測與節能應用、教室日照遮蔽與採光通風整合設計、生態微氣候控制等。如新北市埔墘國小,即針對日照改善與風流引導進行整體校園調整,使校園整體降溫並達到低碳、節能與舒適環境之轉型目標。

圖10 新北市埔墘國小永續校園示範學校改造(圖片來源:李彥頤)

圖10 新北市埔墘國小永續校園示範學校改造(圖片來源:李彥頤)

B. 系統整合與校群夥伴關係

永續校園計畫亦強調學校之間的夥伴合作,透過系統性整合推動區域共享學習模式,實現資源與經驗的互補。「白河整合計畫」即為一典型案例,參與學校及其主題如下:

1. 白河國小:以透水鋪面應用於小溪流域與綠水資源管理

2. 大竹國小:「小社區庭院」— 親和性圍籬設計

3. 內角國小:「小景觀水喔」— 採用風能、太陽能與水循環系統

4. 竹門國小:「與樹為友」— 樹木資源再利用設計

這些學校共同發展具在地特色之教學課程,並合作推動「小腳丫漫遊」的生態旅遊校園導覽,結合地方產業如白河蓮花季等文化活動,形成校群共享資源與成果交流之整合平台。

C. 大專院校先進計畫實踐

在創新與整合的概念下,許多高等教育機構亦參與永續校園實踐,並提供技術支援與示範效應。如:

1. 臺北科技大學綠色校園改造計畫

2. 成功大學校園環境監測以及未來館智慧科技應用

高等院校在永續校園中的最大貢獻,除示範功能外,亦在於導入前瞻性技術與規劃設計,強化系統整合能力,成為未來推動校園永續發展之重要模式。

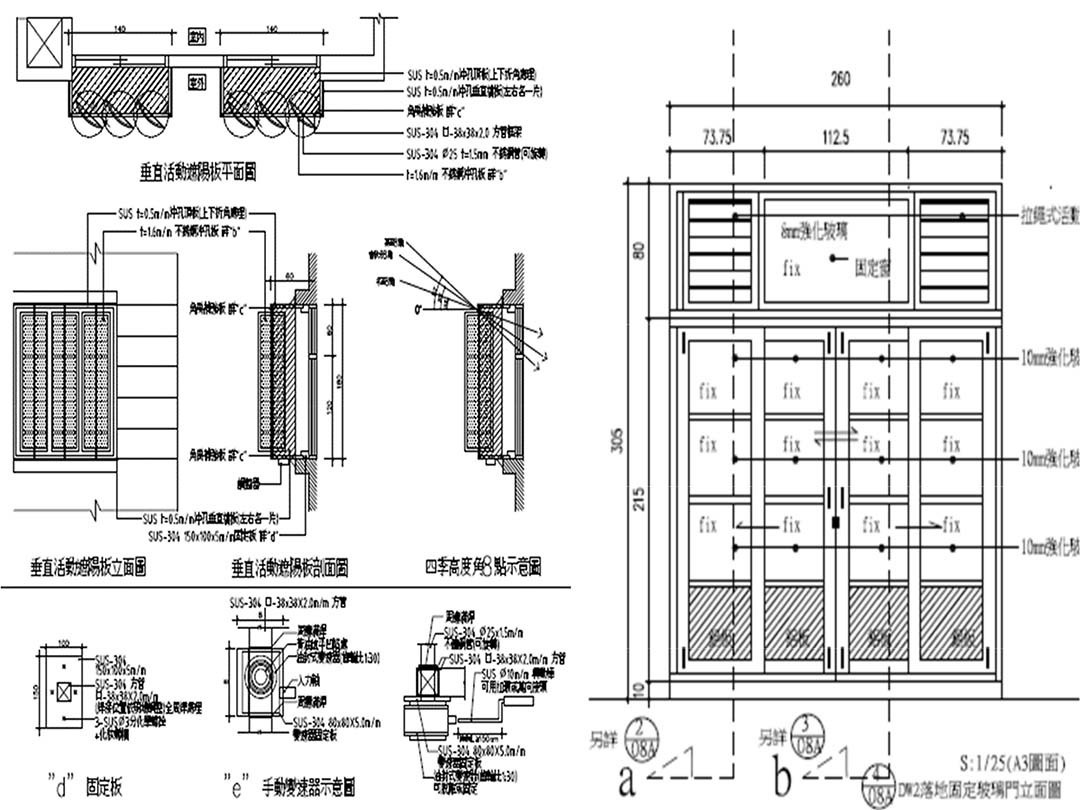

D. 新技術導入與應用

歷經多年計畫深化與經驗累積,TSCP 發展出多項成熟且具適用性的技術,對校園物理環境改善、節能減碳、舒適健康等方面具有顯著助益。

1. 校園環境控制系統開發

隨著設計精緻度提升,建築師導入多項有效技術規劃,整體概念可分為:

a. 永續水循環系統

b. 陽光遮蔽與照明電路優化

c. 通風與節能設計

d. 室內健康環境改善

圖11 校園建築界面新系統開發與應用推廣(圖片來源:李彥頤)

圖11 校園建築界面新系統開發與應用推廣(圖片來源:李彥頤)

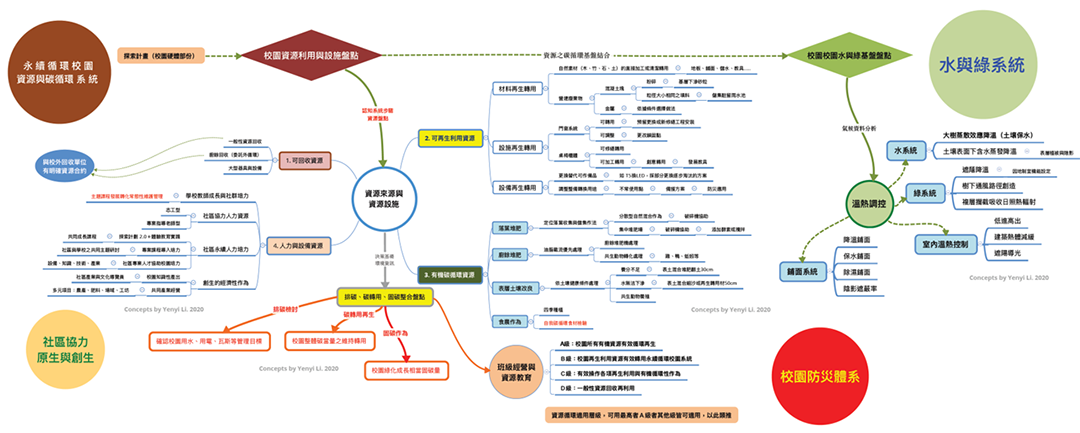

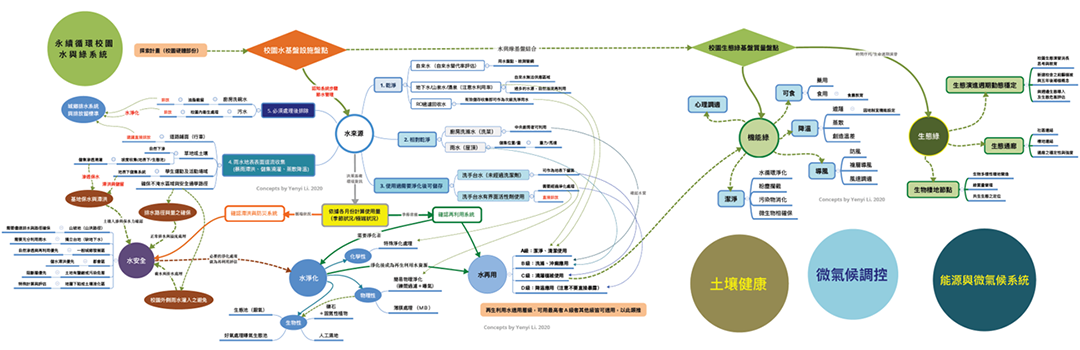

2. 以自我盤點為出發的校園四大循環檢核

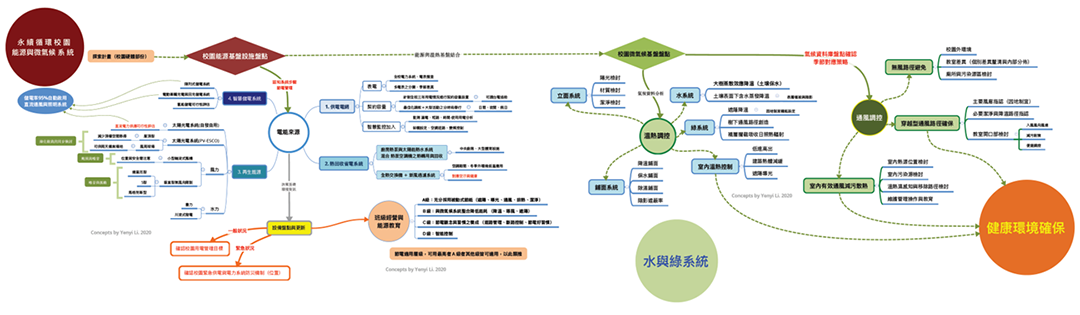

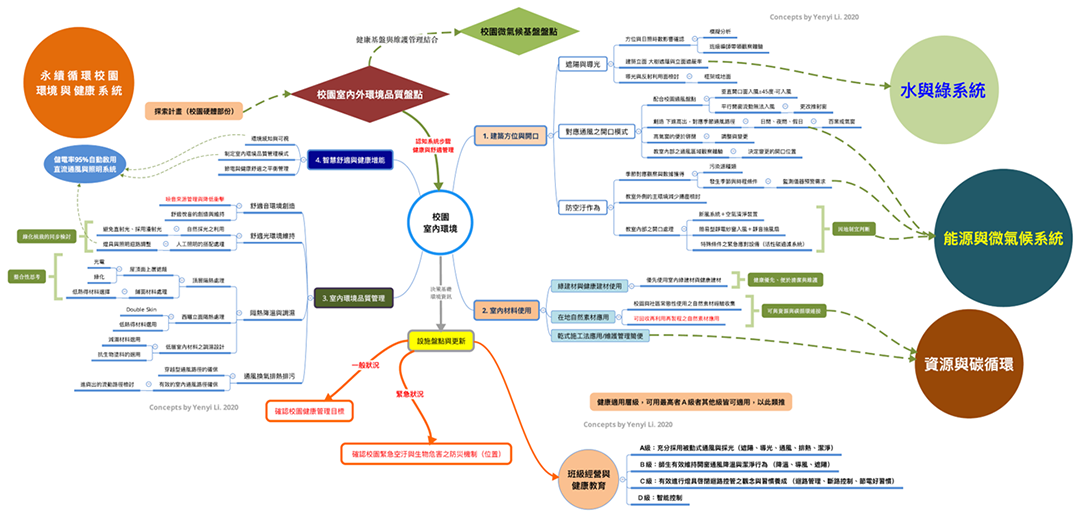

校園盤點的過程,其實也是生態基盤系統盤點的程序,為讓校園自我推動小組能夠學習成長,並依同在親師生的討論中,逐步了解【校園】、【環境】、【資源】、【生活】間的關聯性,因此在 2020 年特別針對盤點,推動了四大循環檢核流程表,包含「資源與碳循環」、「水與綠系統」、「能源與微氣候」、「環境與健康」四大面向。其不僅可提供做為校園盤查應用,也有校園據此推動校本課程發展,創造因地制宜校園的環境教育課程。

圖12 資源與碳循環盤點檢核流程表(圖片來源:李彥頤)

圖12 資源與碳循環盤點檢核流程表(圖片來源:李彥頤)

圖13 水與綠系統盤點檢核流程表(圖片來源:李彥頤)

圖13 水與綠系統盤點檢核流程表(圖片來源:李彥頤)

圖14 能源與微氣候盤點檢核流程表(圖片來源:李彥頤)

圖14 能源與微氣候盤點檢核流程表(圖片來源:李彥頤)

圖15 環境與健康盤點檢核流程表(圖片來源:李彥頤)

圖15 環境與健康盤點檢核流程表(圖片來源:李彥頤)

3. 線上進度與即時分享平台建置

配合數位時代發展,TSCP 整合標準通報與 RSS 系統,並透過 Facebook 與各種接觸端,成為有效且互動性強的 E 化校園推動機制。

成果與討論

截至 2024 年,已有 968 所學校或大專院校參與並獲得 TSCP 補助,約佔全臺教育機構總數之 20%。在臺灣 76% 的鄉鎮區行政單位中,至少可見一所永續校園。該計畫不僅促成了數百項跨領域教學模組的開發,亦將永續理念擴散至鄰近社區,並與在地居民建立廣泛合作,攜手學生透過校園學習永續概念、生態環境復育與綠色設備,進而將知識延伸至家庭與社區,產生正向的社會滲透效應。表1 顯示各行政區永續校園的分布比例。

這段成功經驗,鼓舞了所有參與單位持續建構永續生活環境,並促使產業界調整態度,投入永續產品的開發與轉型。TSCP 長達十五年的推動歷程,不僅在校園環境與教育系統上留下深刻印記,更使新世代得以從學習階段開始,培養改變社會的責任與能力。

儘管此計畫歷時逾二十餘年,其間歷經多次嘗試與調整,我們常是從使用者端回饋彙整如表1,對於 TSCP 於多個面向所產生之關鍵影響,整體而言,TSCP 已對教育軟體與校園硬體建設與環境教育搭配帶來實質貢獻。

表1 TSCP 於多個面向所產生之關鍵影響

| 面向綜整 | 成果總結 |

| 策略與政策層面之成就 | 自 2001 年啟動永續校園計畫以來,我們提出一套具競爭力的行動方案,促成全臺各地校園掀起永續改革之浪潮,並帶動後續諸多相關計畫之推動,為永續校園制度的建立奠定基礎。 |

| 多元專家與學者之參與 | 本計畫建立一套開放且具跨領域合作性質之專家學者機制,共同思索如何提升校園效能,並透過理論與實務之對話形成共識,此「跨域整合」正是本計畫最具代表性的特徵之一。 |

| 建築與營建產業之改造 | 計畫推動亦促使建築師與學校重新檢視環境教育之角色與意義,並進一步促進地方政府永續課程體系之建立與轉型。 |

| 學校參與程度 | 計畫涵蓋多達 778 所學校參與,無論實際推動規模為何,皆於校園場域留下永續發展的實踐痕跡與軌跡。 |

| 永續技術之發展 | 許多永續校園實踐所發展之技術,已對現行建築與營建產業之設計思維產生深遠影響,尤以生態景觀領域最為明顯。 |

| 環境教育之實效 | 計畫最為關鍵且具長期影響者,莫過於對於人群的潛移默化——包括校長、教師、學生與家長的觀念轉變。此種無形影響力,正是永續校園計畫最深遠且持久之貢獻。 |

誌謝

本文特別感謝教育部資訊與科技教育司長期對 TSCP 計畫之經費支持。同時,也感謝所有參與計畫之夥伴與專家,他們投入專業知識與寶貴時間,共同推動臺灣校園永續的變革。

參考文獻

1. 陳信豪、江志民等人,〈臺灣國小校園實體環境永續發展評估研究〉。

2. 李彥頤等人,《永續校園推動與改造期末報告》,2015年~2024年。

3. DiNola, R. & Guerra, J.,“Green building and school construction,” *School Planning and Management*, 2003, 41(5), pp. 40-43.

4. Hoyle, T. B. et al.,“Building capacity for the continuous improvement of health‐promoting schools,” *Journal of School Health*, 2008.

- 關鍵字

- : 永續校園、被動式環境改造、能源消耗、生態解方

- Keywords

- : Sustainable Campus、Campus Renovation、Energy Consumption、Ecological solution