以實踐為本:將淨零減碳理念融入高等教育設計課程

作者: 許宜珮/Yi-Pei, Hsu

許宜珮/Yi-Pei, Hsu

逢甲大學建築專業學院 教授級專業技術人員

Professor Rank Technical Expert School of Architecture Feng Chia University

摘要

台灣響應 2050 淨零排放,政府強調「自然碳匯」等關鍵戰略,景觀及植栽設計專業與此策略密切相關。現有高教景觀課程的植栽設計應深化永續及淨零減碳內容,透過實務導向、操作實踐並轉化為教學者角色,如以學生設計自製手搖花草茶減碳為例,能顯著提升學生對淨零概念的理解與應用能力,目標是培養具備永續素養、能將減碳理念融入設計實踐的專業人才。課程永續性及配套維護計畫是重要課題。

Abstract

Responding to Taiwan's 2050 net-zero emission goal and strategy, higher education Landscape Architecture and Planting Design curricula must integrate net-zero concepts. Facing challenges like limited plant knowledge and net-zero understanding, a practice-oriented approach is vital. By engaging students in projects, like growing herbs for tea with low carbon footprint, and having them teach others, their net-zero understanding and application significantly improved. This highlights practice and teaching for learning. Sustainable maintenance is crucial. The aim is cultivating professionals with sustainability literacy.

前言

台灣自 2021 年起積極響應全球 2050 淨零排放的目標,陸續公布「淨零排放路徑與策略」以及十二項關鍵戰略行動計畫,並於 2023 年正式立法通過《氣候變遷因應法》,展現出對氣候行動的堅定決心與明確方向。這一系列政策不僅是應對氣候變遷的具體行動,更標誌著台灣邁向永續轉型的重要里程碑。

在十二項關鍵戰略行動中,「自然碳匯」策略尤其值得關注。該策略包含了造林與永續森林經營、降低大氣中二氧化碳濃度、推動負碳農法、海洋棲地復育、動植物保育技術的發展,以及生物多樣性的維護等多元措施。這些方向與景觀規劃與設計領域密不可分,尤其在強化生態系統服務功能、整合綠地空間、調節土地利用、推動環境復育等面向上,景觀專業具有不可替代的價值。

景觀領域具備跨學科整合的能力,不僅能以科學方法評估自然碳匯的潛力,更能透過設計手法與系統性規劃,有效提升都市與鄉村空間中的碳吸存與調適能力,並同時兼顧生態保育與人本生活品質。在全球邁向淨零的轉型進程中,景觀專業者的知識與實踐力,是驅動綠色永續發展的重要關鍵。

在設計領域中,景觀設計與地景建築本身便是一門融合藝術設計與應用科學的跨領域專業。根據美國景觀建築師協會(ASLA)對景觀建築的定義,景觀建築涵蓋對建成與自然環境的規劃、設計、管理與培育,並強調設計者需具備美學素養、生態與植物科學知識,以及對不同景觀尺度與永續性議題的深刻理解(ASLA, 2023)。景觀專業者能透過將自然環境納入城市與鄉村地景規劃,推動生態系統的恢復與保護,地景教育強調在應對氣候變遷與環境退化的同時,創造人與自然共榮共生的空間環境。

規劃設計的淨零碳排實踐 – 以高教設計課程為例

而檢視目前國內高教層級的景觀科系教學、學習發展方向,除規劃與設計部分,各校均有以植栽、生態為主的相關課程群組安排,如輔仁大學景觀系的「植栽與生態設計」課群,包含了景觀植物學、植栽設計、應用生態學、景觀生態學和山坡地保育及開發等共 18 學分;東海大學景觀系有「自然類」課群,包括生態學、景觀植物學、植栽設計、景觀資源調查分析等。而中原大學地景建築學系則設有「生態系列」課群,其中含台灣本土植物、景觀植物學、植栽設計、共生生態學、地景生態學、生態規劃與原理等必、選修課程。由此可見,景觀科系的訓練目標,除傳統美學與實用性訓練,也同時致力於培育具備生態設計能力的專業人才。

其中,植栽設計被各校列為景觀相關科系必修課程,而課程內容其實可涵蓋自然碳匯政策中所強調的造林經營、二氧化碳削減與動植物保育等工作所需的核心知識與技能。若能從傳統的配置設計美感、植物知識與應用實務方面,更大比例與力度的加入永續相關議題,以淨零減碳此一趨勢進行課程改造,並結合景觀設計與規劃課程,讓學生從知識設計理念到實地應用,將收到最大效益,培養出能夠在設計中主張最新趨勢需求,並且實際進行設計的專業者。

因植栽設計有著需求目的及使用材料之特殊性,一直以來面臨到的課題有:跨課程間關聯太過薄弱、操作基地不具延續性與選擇性、與社區的關連性較低等等,卻又背負著建立生態系、綠化美化、永續重要指標、甚至目前是淨零減碳、對抗熱島效應的重要責任。學生在設計目標不明確、與景觀設計課程操作重疊性高的前提下,常常捨棄植栽設計而專注在景觀創作設計練習上,錯失得到紮實植栽設計訓練的機會。

在一項於 2023 年 11 月,對地景系學生及畢業生對於植栽設計課程的線上調查問卷,回收 138 個有效作答中顯示,學生認為植栽設計最困難的部份前三名選項分別為:

1. 認識的植栽不夠多(49.3%)

2. 不知如何應用植栽材料、準則不清晰(17.4%)

3. 沒有清楚的好壞標準(13%)

將近一半的填答者,不論是否已經畢業或仍在學,皆因為對於植栽設計的材料熟悉度不夠、且找不到準則與判斷標準,而感到困難。如何針對一個清楚目標進行植栽設計分析,並能找到一個準則做為判斷憑據參考,以訓練學生熟悉並運用植栽材料、從中得到成就感,乃是最迫切的目標之一。

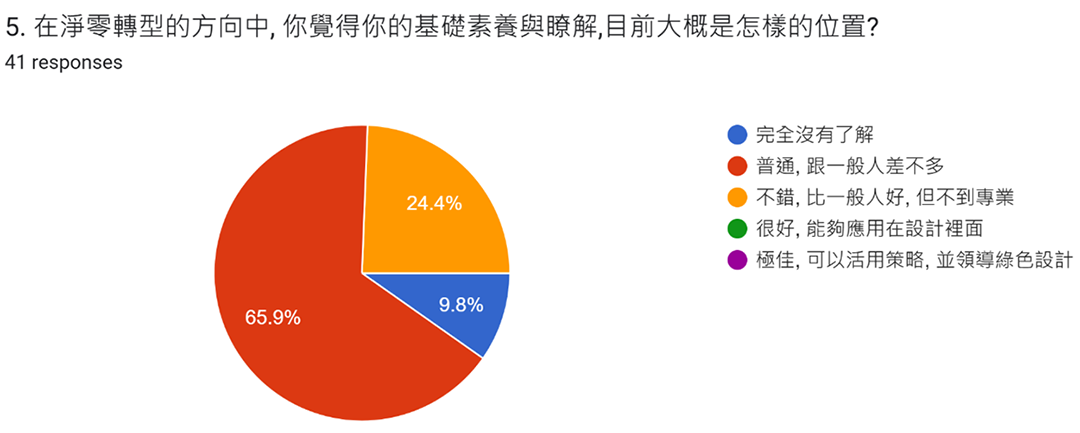

圖1 前測結果,施測時間為 2023.09(圖片來源:許宜珮)

圖1 前測結果,施測時間為 2023.09(圖片來源:許宜珮)

而在 2023 年 9 月,一項針對大學二年級地景系學生的調查中,詢問受試者約 60 位學生,對「淨零轉型的方向上,自身素養與了解」時,回答約 66% 覺得「只跟一般人差不多」,甚至有將近一成的同學感覺自己完全沒有瞭解。

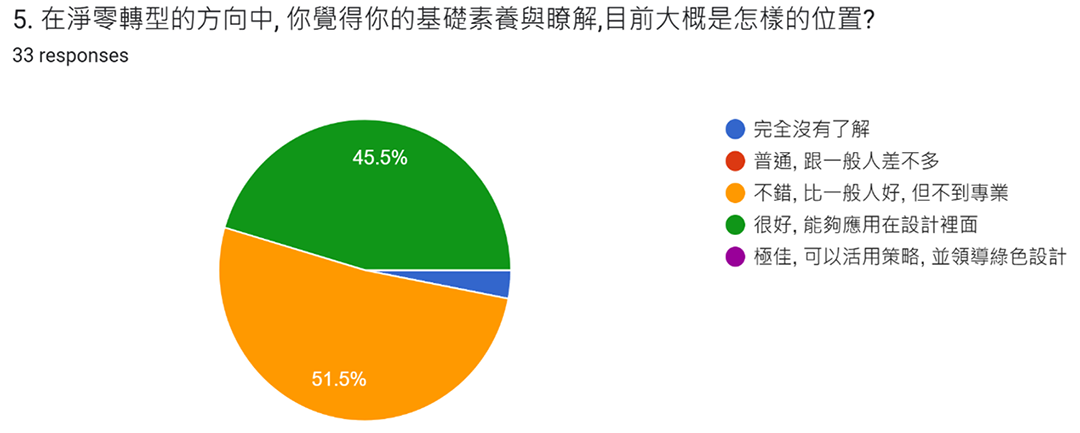

圖2 後測結果,施測時間為 2024.06(圖片來源:許宜珮)

圖2 後測結果,施測時間為 2024.06(圖片來源:許宜珮)

目前國內大學藝術與設計科系中的專業課程,大都以「創作課程」占較多的比例,因而以「實務導向」的教學理念,相較於其他層級如高中,較適用於大學階段的創作教學。根據 de Freitas 在 2007 提出的主張,「實務導向」中有關於創作發展的過程,能產生一種覺知,此覺知對於建構未來創造性的發展是重要的基礎。故植栽設計課程若能結合實務操作,如搭配教育部大學社會責任(University Social Responsibility, USR)計畫或服務學習類型計畫等,建立對於特定社區的植栽美化、淨零減碳、生態營造提案,可以讓學生產生特定學習經驗與覺知,引導方向,落實所學。

圖3 搭配教育部大學社會責任計畫(University Social Responsibility, USR)(圖片來源:許宜珮)

圖3 搭配教育部大學社會責任計畫(University Social Responsibility, USR)(圖片來源:許宜珮)

根據美國的國家訓練實驗室(NTL,National Training Laboratories)與學者艾德加.戴爾(Edgar Dale)於 1946 年提出的學習金字塔(Learning Pyramid)理論,來自於不同的學習方法達到的學習效果不同,其中閱讀知識保留 10%,而練習操作實踐則達知識保留 75%,教授別人知識保留 90%。而大衛.庫柏(David Kolb)在 1984 年提出學習者從經驗取得到實際應用間必經的四個階段,而這四階段也形成了一個學習迴圈:首先是經驗的取得,接著觀察與反思,再來才會透過分析總結將模糊的知識概念化,最後才能將此概念運用於不同情境當中。體驗學習來的知識需要被概念化之後,才能運用至不同情境當中。故學生習得的知識不能侷限在一個社區、一個提案、一組植栽選擇;而是應該在經歷學習過程中內化為素養,將來能夠使用在任何情境與基地中。由此可見,單靠傳統的聽講與閱讀,學習內容的留存率不足 30%,要搭配操作實踐,乃至於翻轉角色,讓學生從學習進階到能夠教授旁人,方能有效讓學習內容的留存率提高。

綜上所述,一個理想的植栽設計課程,除了基礎知識的堆疊外,亦須有實踐場域讓學生設計演練,並且提供機會,讓學生整理所學,教授並傳承知識。在課程核心建構上,若能以淨零減碳項目作為目標,進行聚焦後的植栽設計練習,有清楚的材料應用準則,並縮小選種的範圍,可望能夠成為解決學生學習困境的行動方案。

2023 年開始,作為植栽設計課程的延伸,20 位參與校內USR計畫的大三學生開始深入觀察生活中的碳足跡分布,最終選定以手搖飲料為切入點。台灣以手搖飲料聞名世界,也是台灣學生族群的日常飲品。根據行政院食品安全辦公室引述財政部 2023 年的資料顯示,近年全國手搖飲料店達近 2 萬家,茶類飲料銷售額總計為550 億元,若以每杯飲料均價 50 元,臺灣一年約喝掉 11 億杯手搖飲;再參考環境部公布之碳足跡產品類別標準(Carbon Footprint of Product-Product Category Rules, CFP-PCR),可估算出相當於 330 萬噸 CO₂e(二氧化碳當量)。

表1 手搖飲二氧化碳當量估算(資料來源:許宜珮)

| 項目 | 手搖飲粗略碳排放量( 克 CO₂e ) | 自製花草茶估算碳排放量( 克 CO₂e ) |

| 飲料本體( 茶/牛奶/糖 ) | 100~200 | 30~50 |

| 珍珠等配料 | 50~100 | 0 |

| 杯子( 塑膠杯+蓋 ) | 20~50 | 0 |

| 塑膠吸管 | 5~10 | 0 |

| 運輸( 原料、配送 ) | 20~40 | 5~10 |

| 門市製作電力、水資源等 | 10~30 | 5~10 |

| 每杯估算合計( 以平均值計 ) | 300( 克 ) | 50 |

| 每年估算合計 | 330( 萬噸 ) |

以此發想實際減碳策略──以飲料本身做出變革;自培自製花草茶能夠完全除去配料、外帶杯、塑膠吸管等碳足跡之外,在運輸、電力與水資源方面大幅減少,尤其是飲料本體的 C2G(Cradle to Gate,搖籃到大門)產出碳排部分,更是能明顯降低碳足跡。

本次的植栽設計課程淨零轉型提案,是由學生研發由自家培育的香草,如帶著自然甜味的甜菊、清新的薄荷以及有著寧神香氣的圓葉左手香等,以簡單方式處理如揉碎、去皮、熱水沖泡或烹煮等步驟之後,調製成為的花茶飲品,以期能夠部分取代坊間販售的手搖飲料。如此一來,縮短甚至略去材料運送的距離,將碳排降到最低,並且在種植過程中以扦插等方式繁殖香草材料,提供永續的製作可能性。

此一課程的行動方案,可分為下列幾個階段與步驟:第一階段進行淨零減碳的基礎知識學習,內容包括碳循環、碳封存、碳足跡分析、減碳與淨零目標達成策略、《氣候變遷法》等;讓學生具備足夠的;第二階段是香草植栽的選擇與種植,整體操作時間約六到八週,涵蓋一般香草的生長週期。第三階段,學生將學習與種植的經驗整合成教材,對目標群眾進行宣導與推廣。

實際的行動策略步驟包含:

1. 基地與材料選擇:考量到移動性與應用程度,建立未來希望在非特定基地如屋頂、住家陽台、社區花園等地皆可使用之模組,在此階段,學生使用加裝輪子的種植箱作為培育場所,方便移動、容易取得之外,也可因應微氣候如陽光或風向,選擇安置位置。

2. 植栽選擇:以製作香草茶飲為前提,目標明確,同學以氣味、甜味及功效等因素,進行篩選與搭配。

3. 植栽設計:將香草種植到種植箱中,並依據型態與生長狀況進行美化設計,並且選定校園內合適場所擺放。

4. 維護管理:每組以3到4位同學組成,共同負責香草植栽箱的澆水、修剪、除蟲除草等維護管理項目。

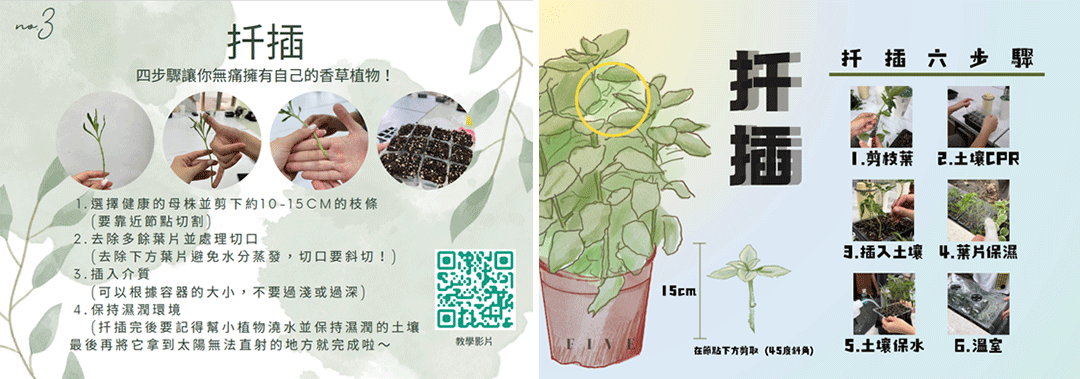

5. 扦插:扦插為香草植物無性繁殖方式,成本低、操作門檻也低,提供快速取得原植物的有效方法,有利於生產,亦能降低生產成本,同時也降低了碳足跡。

圖4 第一階段香草選種及飲品試作,進行氣味、口感搭配(圖片來源:許宜珮)

圖4 第一階段香草選種及飲品試作,進行氣味、口感搭配(圖片來源:許宜珮)

圖5 第二階段同學完成設計之植栽槽花車(圖片來源:許宜珮)

圖5 第二階段同學完成設計之植栽槽花車(圖片來源:許宜珮)

圖6 同學進行植栽槽香草植栽設計(圖片來源:許宜珮)

圖6 同學進行植栽槽香草植栽設計(圖片來源:許宜珮)

圖7 同學研發出三種香草茶,提供品嘗(圖片來源:許宜珮)

在完成學習與實作之後,進入第三階段:把記錄下來的經驗,整理轉化為傳達模式:如海報、展示板、說明板、錄製並製作影片等等,以製作出淺顯易懂教材,能夠留存並傳達、擴散。在消化與整理過程中,參與學生需進行翻轉教學準備,角色由學習實作者,轉變為傳達與教授者。

圖8 第三階段同學製作之扦插手法教材範例(圖片來源:許宜珮)

圖8 第三階段同學製作之扦插手法教材範例(圖片來源:許宜珮)

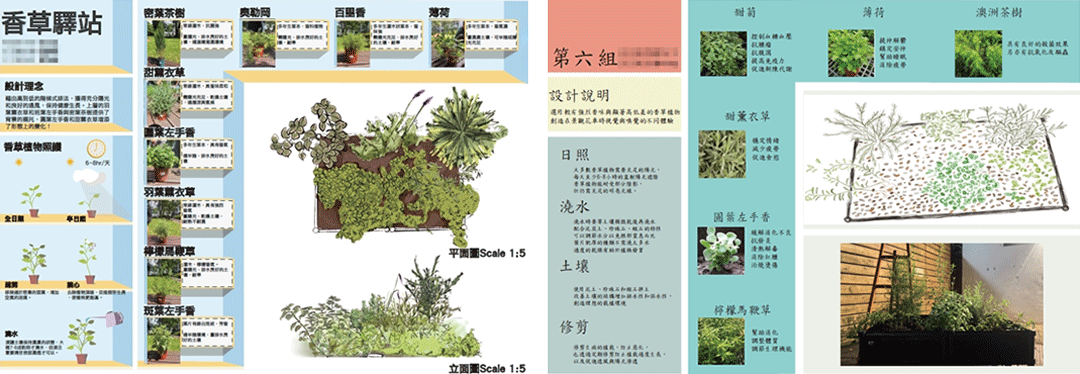

圖9 同學完成之植栽設計圖與教材範例(圖片來源:許宜珮)

圖9 同學完成之植栽設計圖與教材範例(圖片來源:許宜珮)

圖10 至合作小學進行角色翻轉,由大學生傳達、教授目標群眾(圖片來源:許宜珮)

圖10 至合作小學進行角色翻轉,由大學生傳達、教授目標群眾(圖片來源:許宜珮)

圖11 小學生認識香草植物(圖片來源:許宜珮)

傳達的目標群眾,設定為計畫中合作夥伴之一的國小中年級學童。由大學生協助講解,說明減碳策略與植栽基礎知識,並以實際設計種植之香草花車為移動基地,結合小學三年級下學期自然課的《田園樂》或《種菜日記》內容,教導學童認識植物,學習照顧與扦插,觀察生長,到親手嘗試製作花草茶。

本次結合植栽設計課程架構與實踐場域的計畫,影響層面除了目標對象外,更擴及間接對象及非目標對象,跨多元領域,具相當擴散效益;除上課學生之外,還藉由體驗活動,搭配簡易教學,延伸到在校師生,乃至於小學校園,讓小學生從小接觸食農與永續觀念,並且以期能夠影響學童本身及其家人,增加影響之廣度。

此外,也建立起完整且具規模之系統化推動體系:教材與操作過程皆經由前期測試與植栽設計修課同學實地操作而擬定,並經過檢討修正,推動體系簡單易懂,降低實踐門檻,能夠系統化推廣。

在持續性方面,具有持續自主推動之短、中、長程可行性規劃:教材及推廣經驗皆被完整記錄,短期觸及參與學生及體驗過的人群,中程讓學校(小學或大學)更多班級能夠投入試驗實踐,長程則深入各家庭,改變購買茶飲之消費模式,使用自家種植的香草類植物,自己動手培植到廣泛使用香草植物。

以實際學習成效來說,在 2024 年 6 月,課程結束之際,對「淨零轉型的方向上,自身素養與了解」的後測結果中,覺得自己「不錯,比一般人好」的選項從前測的 24.4% 大幅進步到超過半數的 51.5%,而回答「很好,能應用到設計中」的比例,更是從 0% 增加到 45.5%。可見得由「基礎知識加上實作實踐,並且轉化成教授者身分」此項操作,在植栽設計轉型到淨零減碳為目的的學習上,得到很顯著且良好的效果。

而值得注意的是永續性的落實;過往以植栽設計結合 USR 或服務學習類型課程時,也曾帶領學生在校內進行植栽設計提案之後,以密集工作坊的方式,進駐社區,實際打造了落實設計的成果;施工完成後,轉交由社區經營管理。爾後卻因為社區發展協會改選、志工參與人數減少、社區內管理權力的轉移等原因,開心農場從一開始的蓬勃茂盛,到了三年後,除了樹長大以外,菜園已荒廢,而綠美化的部分也只剩些許小灌木在路邊,十分可惜。

事實上,許多 USR 計畫的參與皆有相似的結果。在計畫結束、大學生離開社區之後,留下了風吹雨打後斑駁的彩繪,或是荒廢的花架拱門等等。彩繪或花架可以重建,但植栽疏於照顧的話,不但喪失綠化與美化的功能,還會走向死亡。這絕非一個永續的操作與成果。

在進入場域實作之前,課程設計者與參與者須共同架構完整配套的維管計畫,其中還需對社區自身資源、自力操作的能力進行評估,將培力過程納入計畫中,才能在大學生專業參與部分完結之後,繼續讓合作成果長存且長遠運作下去。

結語

在全球氣候變遷與永續發展進度日益迫切的今日,將淨零減碳理念融入植栽設計課程,不僅回應了時代需求,更是設計教育責無旁貸的重要使命。學生接觸並學習最新的永續、淨零、植栽設計、生態系營造、生物多樣性與綠化量等概念,與國際趨勢接軌。透過課程轉型,可以將以往著重美感與空間配置的教學內容,深化為以淨零減碳為核心的知識架構與實踐策略,引導學生理解碳循環與生態系統服務的基本概念,體驗不同植栽設計對碳吸存、減緩熱島效應與提升生物多樣性的影響,進而培養學生能以減碳為目標擬定具體行動計畫的能力。

更重要的是,這樣的課程設計讓淨零減碳不再只是抽象口號,而成為學生可以真實觸摸、思考與應用的課題,從中培養出設計師應有的責任感與永續素養。學生不僅學習技術操作,更內化環境倫理,理解設計行為對地球的深遠影響,同時也將傳達與推廣概念,變成學習的一部分。未來,期許學生們能在不同尺度與場域中,運用設計專業積極回應減碳與永續的挑戰,成為兼具創意、實踐力與社會責任感的優秀設計師。

透過此次教學與場域實踐經驗,我們也意識到,將淨零減碳理念深植於設計教育,不是一時之舉,而是一場持續深化、跨域融合的教學革新。唯有如此,我們才能真正培養出具備未來視野、能引領永續轉型的新世代設計專業人才。

參考文獻

1. 何文玲、李傳房、陳俊宏(2013)。大學「藝術與設計實務導向研究」之教學個案:整合創作、理論與寫作。藝術教育研究,26,1-32。

2. Dale, Edgar (1946). Audio-visual methods in teaching. New York: The Dryden Press.

3. Kolb, David (1984). Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. New Jersey: Prentice Hall.

4. 賴正南(2015)。年輕人飲茶狀況調查及其推廣應用。臺灣茶業研究彙報 34:217-228(2015)。

5. 財政部食品安全辦公室。https://reurl.cc/jr55KM

- 關鍵字

- : 淨零排放、碳足跡、景觀建築設計、植栽設計、實務導向學習、永續

- Keywords

- : Net-zero Emission、Carbon footprint、Landscape Architecture/Design、Planting Design、Practice-oriented Learning、Sustainability