不僅只是綠色景觀_德國自然式植栽景觀的永續環境內涵

作者: 鄧婉君/Wan-Jiun, Teng

鄧婉君/Wan-Jiun, Teng

洋活有限公司 總監 / 中國文化大學景觀學系 兼任副教授

Director, studio de la mer / Adjunct Associate Professor, Department of Landscape Architecture, Chinese Culture University

摘要

在全球氣候變遷的大環境下,生物多樣性和永續環境越來越重要,而自然式植栽再仔細考量風力、陽光、溫度與後續的維護,並依據周邊環境條件與背景特性,選配種植習性不同的植物,使整體景觀形式透過多年生草本植物的應用潛力,得以充分展現出其生態價值和美學效益。

本文主要以德國魯爾工業區的北杜伊斯堡景觀公園(Landschaftspark Duisburg-Nord)及維特拉園區的奧道夫花園(Vitra Campus, Oudolf Garden)二個案例闡述在植物材料經過仔細挑選適合基地環境條件的種類,加上其伴隨植物與群落的組合,不但具備環境調適與低維護優勢,並且展現出所在基地獨特的自然風格與景觀效果。尤其在野性自然的表面下,還包括自然植栽所帶來正面的土壤淨化、生態多樣性,以及保水效益等,均能有效減緩都市熱島效應的發生。

此外,自然式植栽設計基於生態學的原理,將多年生草本植物以擬自然化的形式組合,形成有機且穩定發展的群落式植栽設計,更能實踐自我調節並有助於生態系服務功能,在國際上已逐漸成為都市景觀植栽設計的另一新趨勢,而嚴謹的自然式植栽景觀設計,將綠色基礎設施做為一種兼具生態與文化功能的載體,對於當前的社會環境,所形成兼具彈性的美學觀恰能扮演其重要且獨特的角色。

Abstract

Amid the global context of climate change, biodiversity and sustainable environments are becoming increasingly important. Naturalistic planting, which carefully considers factors such as wind, sunlight, temperature, and subsequent maintenance, selects and combines plants with different growth habits according to the surrounding environmental conditions and site characteristics, is grabbing more attention to the landscape architects. This approach allows the landscape to fully express its ecological value and aesthetic benefits by leveraging the potential of perennial herbaceous plants.

The article focuses on two case studies: Landschaftspark Duisburg-Nord in Germany's Ruhr industrial region and the Oudolf Garden at the Vitra Campus. Both projects illustrate how carefully selected plant species, suited to site-specific environmental condition and combined with companion plants and plant communities, not only provide environmental adaptability and low-maintenance advantages but create unique natural styles and landscape effects for their respective sites. Beneath the wild and natural appearance, these plantings deliver positive outcomes such as soil purification, enhanced biodiversity and improved water retention, all of which help mitigate the urban heat island effect.

Furthermore, naturalistic planting design, grounded in ecological principles, organizes perennial herbaceous plants into quasi-natural forms, resulting in organic and stable plant communities. This approach better supports self-regulation and ecosystem services and has become a new trend in urban landscape planting design internationally. Rigorous naturalistic planting design treats green infrastructure as a carrier of both ecological and cultural functions, offering a flexible aesthetic that plays an important and unique role in today's social and environmental context.

前言

自多年前做案例研究,接觸到德國魯爾工業區由污染嚴重的廢墟轉化為自然生態保護領地,並贏得「歐洲文化首都2010」頭銜的改造過程,其成就令我非常佩服,尤其印象深刻的是「北杜伊斯堡景觀公園( Landschaftspark Duisburg-Nord ),原案是對環境高度污染的煤礦及鋼鐵工業區的改造,除了舊廠房及設施的創新轉型與再利用之外,廠區及水道藉由自然式植栽,重新恢復地景生機,多彩的植被呈現在地自然植栽群落並與工業遺構相互共生,場所精神被重新定義與詮釋。

從那之後一直想找時間好好探索德國的自然式植栽設計案例,好不容易今年初利用農曆春節假期去了趟德國,雖然冬季的景觀有些蕭瑟,許多植物都處於休眠狀態,但實際走訪閱讀的幾個景觀作品,其空間設計巧思、地景發想與植栽設計的用心,仍讓我非常感動,所以想藉這個機會跟讀者們分享。

北杜伊斯堡景觀公園 – 環境復育式自然植栽

在談到北杜伊斯堡景觀公園的案例時,大部分的討論都從衰敗廢棄的工業區如何透過設施與空間再利用,成功轉型為國際知名的文化藝術聖地來探討。但本文將著重於公園內看似自然生成,但仔細觀察卻可看出設計者以生態演替與自然補償方式,引導環境復育的思維。

圖1(圖片來源:鄧婉君攝)

圖1(圖片來源:鄧婉君攝)

圖2(圖片來源:https://www.latzundpartner.de/)

圖3(圖片來源:鄧婉君攝)

圖3(圖片來源:鄧婉君攝)

圖4(圖片來源:https://www.goooood.cn/ @Michael Latz)

北杜伊斯堡景觀公園的改建工作始於 1991 年,由 Latz + Partner 公司景觀設計師彼得拉茨(Peter Latz)負責規劃設計。他的構想是保留大部分既有建築與環境基底,並用它們來展示與解說魯爾區的工業歷史。因此,除了巨大的廠房、龐大的混凝土儲存倉庫、蓄水池、運河以及舊鐵路…等都被原貌保留外,而且也包括自1985 年結束鋼鐵生產,隨著工廠閒置多年而自然長出的植物群落。值得一提的是其做法巧妙的保留了過去隨著貨車從各地帶來的植被種子,在基地特殊的土壤與環境下逐漸萌芽蔓生成遍的地被草花;在彼得拉茨秉持「最小干預」(minimal intervention)及生態設計的理念之下,不但展現出工業自然(industrial nature)的獨特氛圍,並大量減少人工修復與傳統景觀營造的建設成本,此舉於維護社會經濟永續發展尤為重要。此外,工業區遭受長年嚴重污染的土壤,彼德拉茨也選擇不更換,而是用「植物修復」的方法,對應不同污染程度的土壤,藉由植物的再生來進行土壤修復工作。從那些看似雜亂無章的植物,看得出有相當部分是經過挑選的多年生土壤淨化植物混合補植的景緻。

經過四十年的生態循環,現在看到大部分公園裡的植物,感覺都像是自然長成的,很難分辨出哪些是後來種植,哪些是在改造前就已經生長在這片廢棄的土地上的。

圖5 舊鐵路步道保留原有植被,先驅樹種白樺樹(Bteula pendula)已在這裡定居(圖片來源:鄧婉君攝)

圖5 舊鐵路步道保留原有植被,先驅樹種白樺樹(Bteula pendula)已在這裡定居(圖片來源:鄧婉君攝)

圖6 舊鐵路步道的夏季景緻(圖片來源:https://www.sonjaschwingesbauer.at/)

圖7 經過挑選的多年生土壤淨化植物混合生長成果(圖片來源:鄧婉君攝)

圖7 經過挑選的多年生土壤淨化植物混合生長成果(圖片來源:鄧婉君攝)

圖8 隨著貨車從各地所帶來的種子萌發蔓生並逐漸馴化,展現出工業自然(industrial nature)的獨特韻味(圖片來源:鄧婉君攝)

細究彼得拉茨的公園設計中,仍有三個主要的景觀植栽設計區域,包括考伯廣場(Cowper Platz)、燒結廠公園(Sinter Garden)和水公園(Wasser Park),作為遊客停留休憩與環境體驗教育場域。

1. 考伯廣場(Cowper Platz)

位在公園的核心入口區,以簡單的幾何矩陣方式種植櫻桃樹,營造舒服的樹蔭休憩場域。簡潔的排列同時讓粗獷的工業遺構與細密柔和的自然對比形成強烈的空間美感。

圖9 考伯廣場冬季落葉後的詩意景緻(圖片來源:鄧婉君攝)

圖9 考伯廣場冬季落葉後的詩意景緻(圖片來源:鄧婉君攝)

圖10 考伯廣場春季櫻花盛開與工業遺構的空間美感(圖片來源:http://landezine.com/post-industrial-landscape-architecture/ @ Christa Panick)

2. 辛特花園(Sinter Garden)

燒結廠(sintering plant)掩體內的污染物在被掩埋或清除後,留下的巨型混凝土牆所隔出的空間,以各自不同的高度和深度及典型歐式庭園的方式詮釋,每個隔間都有不同的樣態,有的是小樹林、有的是地被草花,而不同的設計樣態和結構展現出辛特花園豐富的設計語言。唯一一個可以走進去的隔間,以修剪整齊的灌木綠籬排列成規矩的圖案,其間加入玫瑰和繡球花等,從上方的高架步道看下去,感覺就像是個有趣的植栽配置實驗園。

圖11 辛特花園的格框庭園組合,宛若植栽設計實驗園(圖片來源:鄧婉君攝)

圖11 辛特花園的格框庭園組合,宛若植栽設計實驗園(圖片來源:鄧婉君攝)

圖12 辛特花園是園區重要的休憩與沈思場所(圖片來源:鄧婉君攝)

圖12 辛特花園是園區重要的休憩與沈思場所(圖片來源:鄧婉君攝)

圖13 夏季的辛特花園(圖片來源:https://www.latzundpartner.de/@ Michael Latz)

3. 水公園(Wasser Park)

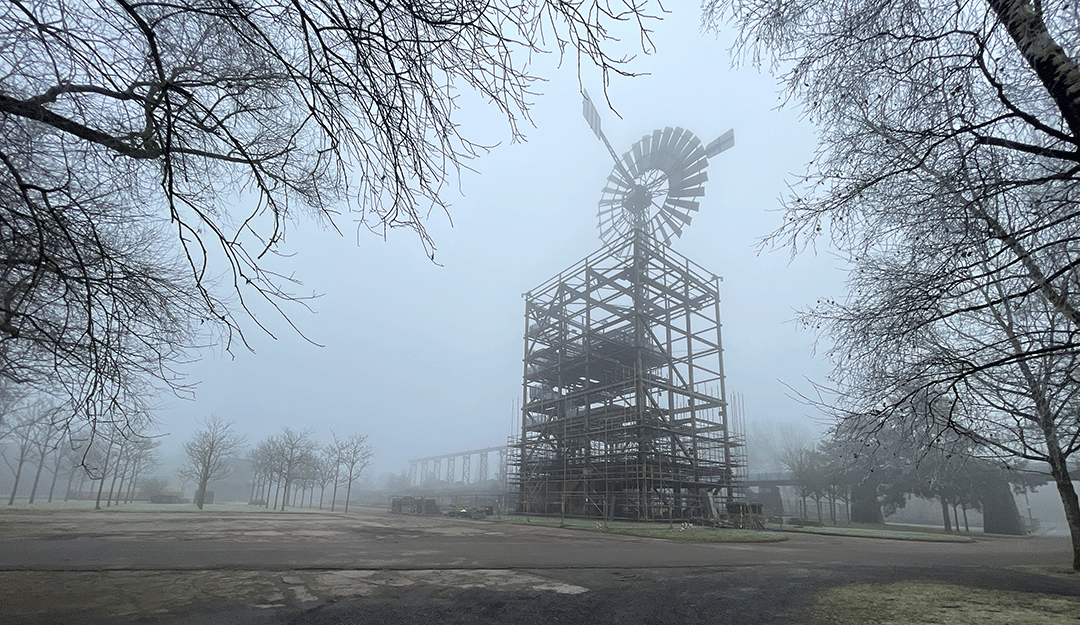

原本從東到西貫穿公園的「老埃姆舍爾」(Alten Emscher)舊污水渠道,改造成一條匯流雨水的親水渠道。來自街道及屋頂的雨水,下滲收集至廢棄的沈澱池和冷卻池,利用植栽淨化後,再以壓碎機高塔上的風車電力將水揚昇至高處後再注入回水道,藉以大幅增加河水的含氧量。此外,水道二側緩坡也種植千屈菜科、景天科、菖蒲科及莎草科等濕地植物,透過植栽自然更新能力和生態演繹過程,確保水體潔淨。水道沿線並設置人行跨橋及親水階梯和平台,以滿足遊客親水及生態教學的需求。

圖14 沈澱池現在被用作水質淨化濕地(圖片來源:鄧婉君攝)

圖14 沈澱池現在被用作水質淨化濕地(圖片來源:鄧婉君攝)

圖15 夏季的沈澱池(圖片來源:http://www.latzundpartner.de/)

圖16 風車不僅是生態水循環的一部分,也是工業區復興的象徵(圖片來源:鄧婉君攝)

圖16 風車不僅是生態水循環的一部分,也是工業區復興的象徵(圖片來源:鄧婉君攝)

圖17 水與綠交融的文化景觀,在冬季仍富空間美感(圖片來源:鄧婉君攝)

圖17 水與綠交融的文化景觀,在冬季仍富空間美感(圖片來源:鄧婉君攝)

圖18 老埃姆舍爾舊污水渠道,改造成綠意自然的親水渠道(圖片來源:http://www.latzundpartner.de/ @ Michael Latz)

整體上說,自然與生態修復是個緩慢的過程,特別是受長期污染的棕地環境,應以更長遠的眼光,採用柔和漸進的方式行之,不能投機式的只圖短期效益的獲取;特別是在環保技術或投資成本無法到位、而簡約粗暴的施工又可能會擴大工業區原已飽受污染的環境時。與之相對的,在面對一些生態相對脆弱的區域,尤其應採取全面保護,合理地安排建設發展項目,為當地居民提供適當且多樣化的活動空間,讓居民瞭解並接受環境的改變過程。彼得拉茨根據杜伊斯堡當地特殊的生境條件及後工業景觀特徵,提出長期而謹慎的分期發展構想,從1994年開園至今無數動植物在鐵道、煙囪和鋼樑之間安家落戶,讓大自然一片一片地開墾重塑這片土地。其結果是,都市自然與魯爾區工業遺產的獨特交融,不但成為棕地復育與都市生態保育的典範,其充滿活力的公園綠地,更在 2021 年被英國《衛報》評為世界十大最美城市綠洲之一。

維特拉園區的奧道夫花園(Vitra Campus, Oudolf Garden)

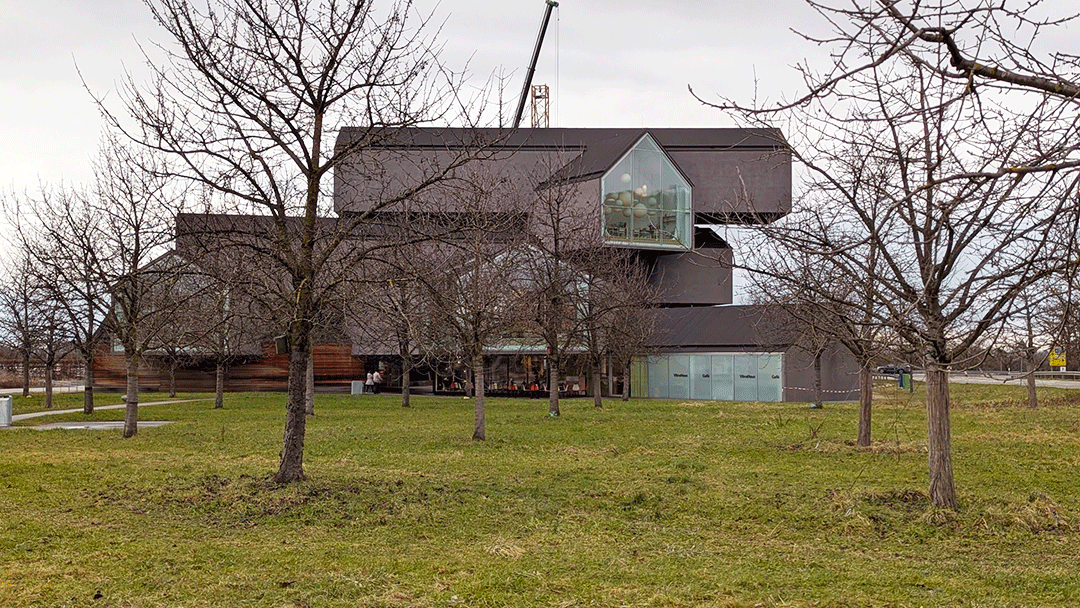

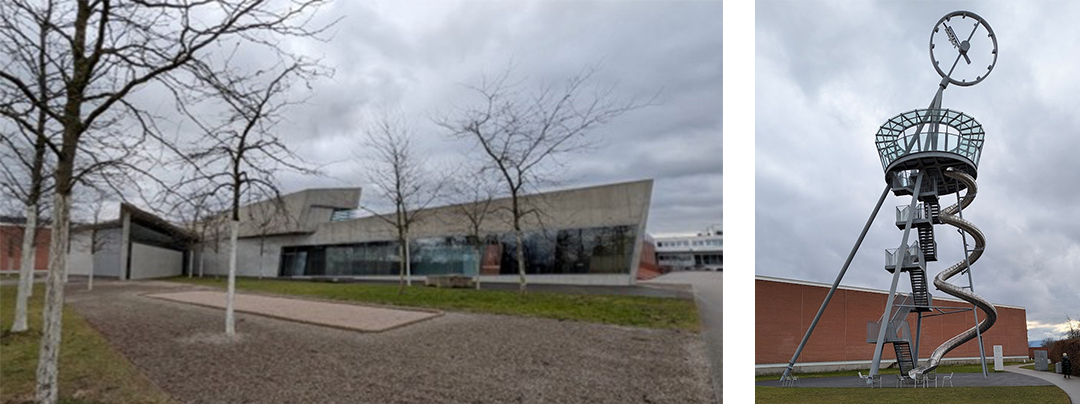

國際知名的瑞士傢具公司維特拉(Vitra),總部位於德國南部與瑞士相鄰的萊茵河畔的威爾(Weil am Rhein)小鎮,距瑞士第三大城巴塞爾(Basel)市中心約 20 分鐘車程。此園區在建築界享有盛名,因為整座園區就是個建築主題園。從 1980 年代開始,Vitra總裁羅夫・費爾鮑姆(Rolf Fehlbaum)陸續邀請來自世界各地優秀的建築師為園區建築做設計,包括札哈·哈蒂(Zaha Hadid)的消防局、法蘭克・蓋瑞(Frank Gehry)的廠房、維特拉設計博物館和畫廊、安藤忠雄的會議館、赫佐格和德梅隆(Herzog & de Meuron Architects)的維特拉之家、傢具設計師賈斯伯・莫里森(Jasper Morrison)的候車亭、藝術家卡斯坦・霍勒(Carsten Holler)帶滑梯的景觀塔(Slide Tower)、巴克敏斯特·富勒(Richard Buckminster Fuller)設計的穹頂(Dome),以及湯瑪斯・舒特(Thomas Schütte)設計的原木小屋等等,這些精采的建築作品為維特拉園區贏得「建築博物館」的美稱。

圖19 法蘭克・蓋瑞的維特拉設計博物館(圖片來源:鄧婉君攝)

圖19 法蘭克・蓋瑞的維特拉設計博物館(圖片來源:鄧婉君攝)

圖20 賈斯伯・莫里森的候車亭(圖片來源:鄧婉君攝)

圖20 賈斯伯・莫里森的候車亭(圖片來源:鄧婉君攝)

圖21 赫佐格和德梅隆的維特拉之家(圖片來源:鄧婉君攝)

圖21 赫佐格和德梅隆的維特拉之家(圖片來源:鄧婉君攝)

圖22 札哈·哈蒂的消防局(圖片來源:鄧婉君攝)

圖22 札哈·哈蒂的消防局(圖片來源:鄧婉君攝)

圖23 卡斯坦・霍勒設計的30M高滑梯景觀塔(圖片來源:鄧婉君攝)

奧道夫花園(Oudolf Garden)是維特拉園區首件非建築的設計作品,2020 年荷蘭景觀建築師皮特・奧道夫(Piet Oudolf)受邀為維特拉之家(VitraHaus)前約0.4 公頃的空間作設計。皮特以其開創性的自然主義植栽設計而聞名,美國紐約市著名「高線公園」(The High Line)的植栽設計就是出自於他的手。

圖24 位於維特拉之家(VitraHaus)前的奧道夫花園(圖片來源:https://www.vitra.com/)

圖24 位於維特拉之家(VitraHaus)前的奧道夫花園(圖片來源:https://www.vitra.com/)

皮特曾在他的著作中寫到「花園不僅應具有視覺美感,也應具有生態意義」(gardens should not only be visually stunning but also ecologically significant)。他認為花園是不斷發展的動態空間,可以透過季節變化反映出時間的流逝。而這樣的自然循環設計理念與動態空間場域,完全可以在奧道夫花園感受到,花園設計強調植栽組成的紋理、形態和顏色,讓花園成為有生命的公共藝術作品。

圖25 奧道夫花園冬季的景緻(圖片來源:鄧婉君攝)

圖25 奧道夫花園冬季的景緻(圖片來源:鄧婉君攝)

圖26 奧道夫花園夏初的景緻(圖片來源:https://www.vitra.com/)

圖26 奧道夫花園夏初的景緻(圖片來源:https://www.vitra.com/)

皮特的自然植栽設計形式,是從 1982 年和家人移居荷蘭東部胡梅洛(Hummelo)的古老農舍經營一座苗圃開始。藉由苗圃的種植嘗試各種不同的植物組成與種植方法,並觀察紀錄這些植物四季的色彩變化與生命週期。這段時間累積的實務經驗,形成他之後以多年生草灌木為主,模仿大自然地景的植栽設計風格。這種以結構、紋理和顏色為基礎,形成強烈的塊狀分組,會隨著季節的變化而變化,將花園變成一個有生命力的藝術品。植物對於皮特來說是有個性的,可以依不同植株的外觀和生長姿態來使用和安排它們。

圖27 皮特奧道夫位於胡默洛的苗圃花園春末與秋季景緻(圖片來源:https://www.hauserwirth.com/)

圖27 皮特奧道夫位於胡默洛的苗圃花園春末與秋季景緻(圖片來源:https://www.hauserwirth.com/)

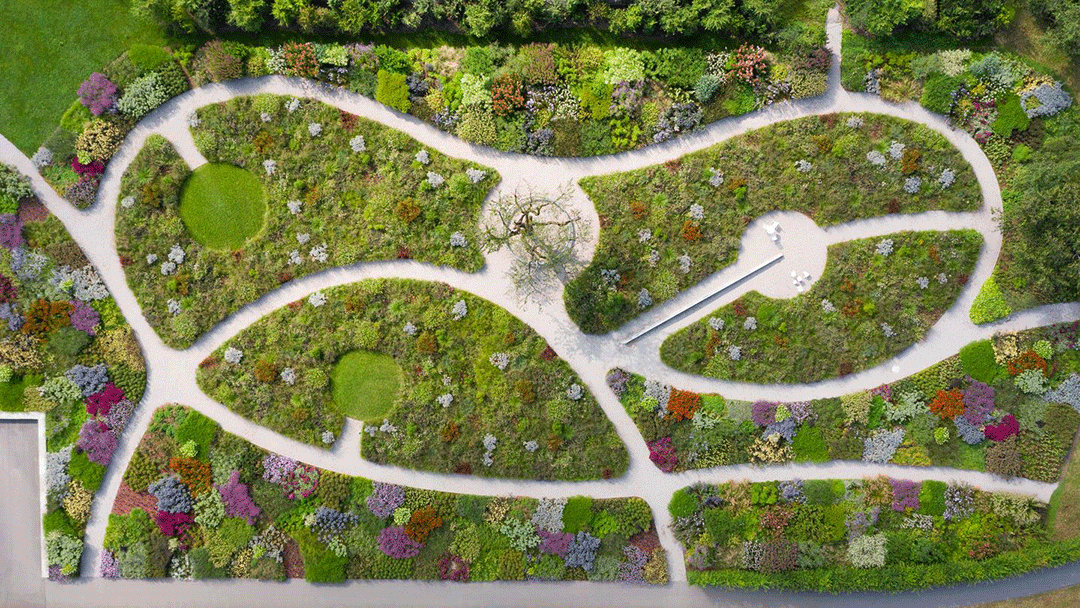

奧道夫花園從現代人對於自然的想像為設計發想,選用 200 多種、超過 36,000 株多年生的草花及灌木,包括柳葉馬利筋、鼠尾粟、紫錐菊、地榆等等,鬱鬱蔥蔥的多年生草本讓這裡帶有自然的野性。透過植物群落的組合,展現不同質感、顏色、花期和生命週期。皮特想像遊客穿梭其間的感受,運用植物開花、結穗、到花落時的顏色與形態,以四季的樣貌排列,並仔細呼應與週遭建築和環境的關係,使花園全年都能提供感官體驗。花園的動線以蜿蜒的碎石小徑穿行其間,配合微型整地與植栽群落,走入蜿蜒路徑裡,沒有視覺的焦點,但在每個角落都有獨特的視角,隨著季節變化有不同的樣貌,呈現出近自然的景觀。小徑所圍塑出不同的區塊,除了豐富的草花植栽,還有二處可以讓遊客或坐或躺的草丘,近中心有布魯萊克兄弟(Ronan and Erwan Bouroullec)所設計以櫻桃樹為焦點的鐵製環形雕塑(Ring)休憩場和一座長16公尺的大理石水景(Fontaine)公共藝術,為花園提供不同的停留賞景氛圍。

圖28 四季都有景可觀的永續花園(圖片來源:https://www.vitra.com/)

圖28 四季都有景可觀的永續花園(圖片來源:https://www.vitra.com/)

圖29 大理石水景公共藝術(圖片來源:https://www.vitra.com/)

圖29 大理石水景公共藝術(圖片來源:https://www.vitra.com/)

圖30 環繞櫻桃樹的鐵製環形雕塑(Ring)與花園(圖片來源:https://www.vitra.com/)

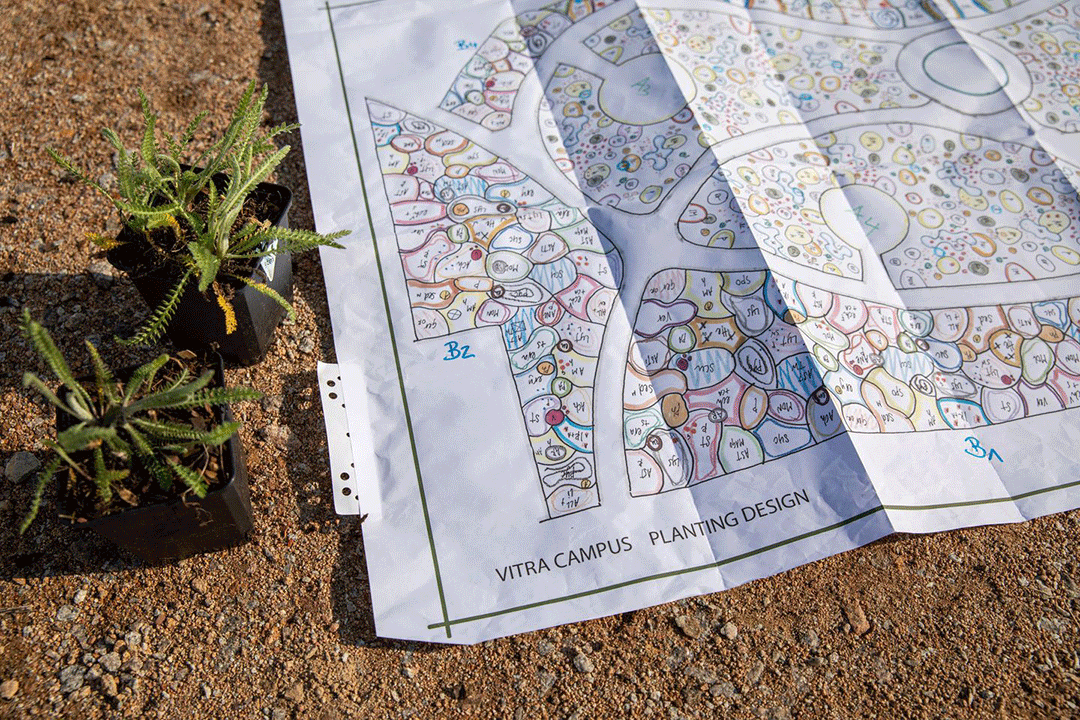

皮特的設計以手繪方式,在圖紙上依照植物四季特性、樣貌進行分塊與色彩編碼,選用的植物依其型態、生長特性與伴隨屬性等縝密的配置在適當位置。接著將這些分組區塊放樣在基地上,再依編號種下相應的植物。讓花園隨著季節自然變化,四季都別有不同的景緻與氛圍。

圖31 手繪植栽配置圖(圖片來源:https://www.vitra.com/)

圖31 手繪植栽配置圖(圖片來源:https://www.vitra.com/)

圖32 花園空拍(圖片來源:https://www.vitra.com/)

圖32 花園空拍(圖片來源:https://www.vitra.com/)

奧道夫花園是一個動態的、會呼吸的有機體。正如其所描述,“這不是創作一幅畫然後把它掛在牆上,而是創作一幅畫然後讓它生長、衰落、再生的動態循環”。這樣的動態循環以荒野美學的地景設計置換過去傳統的庭園景觀,讓園區綻放生機與自然活力,也在植物榮枯間展現寂然的力量,那就是自然的美。

結語

在全球氣候變遷的大環境下,生物多樣性和永續環境越來越重要,而自然式植栽需要考量風力、陽光、溫度與後續的維護,並依據周邊環境條件與背景特性,選配種植不同的植物,整體景觀形式透過草本植物的應用潛力,充分展現出生態價值和美學效益。

本文中的二個案例清楚體現,在植物材料經過仔細挑選適合基地環境條件的種類,加上其伴隨植物與群落的組合,不但具備環境調適與低維護優勢,並且展現出所在基地獨特的自然風格與景觀效果。尤其在野性自然的表面下,還包括自然植栽所帶來正面的土壤淨化、生態多樣性,以及保水效益等,均能有效減緩都市熱島效應的運作。此外,自然式植栽設計基於生態學的原理,將多年生草本植物以擬自然化的形式組合,形成有機且穩定發展的群落式植栽設計,更能實踐自我調節並有助於生態系服務功能,在國際上已逐漸成為都市景觀植栽設計的另一新趨勢,而嚴謹的自然式植栽景觀設計,將綠色基礎設施做為一種兼具生態與文化功能的載體,其對於當前的社會環境,兼具彈性的美學觀恰能扮演其重要且獨特的角色。